コラム >> 洪欣

2024/7/25

ニューヨークの日曜日の朝、ウバーに乗って指定された作家のアトリエに取材に出かけた。 2023年、前回訪れたニューヨークでは、同時に展示会が開催されていた。Derfner...

2024/6/23アジアの眼コラム

上海の宝山1919アートヴイレッジで、抽象絵画の代表作家の一人である陳墻(Chen qiang)氏を取材してきた。近作が並ぶアトリエは、わりと綺麗に整理整頓されていた。 ...

2024/5/24

上海のPSA(現代芸術博物館)パワーステーション美術館で個展開催中の胡項城Hu Xiangchengを現場で取材してきた。 Asking Every Day天天問という...

2024/4/25

バーゼル香港に出掛けた際に、杭州をベースに作家活動をしている童雁汝南氏を取材した。 幼い頃、家ではお姉さんに絵画と書道の勉強をさせられていたが、みんなに黙って半年ほど一...

2024/3/25

旧正月を忘れて久しい自分が今年は偶然にも大晦日にあたる2月9日に憧れのメキシコを訪れ、その後ニューヨークに行っては家具をアパートに運ぶ作業をし、東京に帰り着いたのはお月様...

2024/2/25

青山通りに面したワールド北青山ビルの一階で、ショーとショーの合間に、山口絵理子氏に短い取材を試みた。ほとんど飛び込みなので20分ほどしか取れなかったにもかかわらず、彼女の...

2024/1/22

[caption id="attachment_13229" align="aligncenter" width="600"] アトリエ提供[/caption] ク...

――アメリカで活躍している若手作家 劉静涵 Jinghan Jesse Liu

2023/12/20

12月初旬のマイアミビーチは、アート・バーゼルを筆頭に同時期にArt Miami,Scope,Untitaled Artとアートフェアで盛り上がっている。この地域は、南米...

「僕は椅子をデザインしているわけではなく、方法論を研究しているのだ」

2023/11/20

11月に入ったというのに、まだ暑い日が続いている。上海で何度も取材の約束をしたのに、日程が合わなかった張周捷氏にやっと会えた感じだった。開館準備で汚い格好をしていたので、...

2023/10/25

今年の7月1日付で神奈川県箱根町に立地しているポーラ美術館の館長を退任した木島俊介氏を取材した。植物で覆われた入口から置物一つ一つがお洒落な自宅にお邪魔した。 [c...

2023/9/23

大阪の心斎橋で現代美術家の中辻悦子氏を取材した。兼ねてから尊敬してやまない彼女の画集を夏のアートフェアで手にいれる好機に恵まれ、画集を精読しているうちにご本人に会いたくな...

2023/8/25

あるアートフェアに出かけた韓国ソウルの出張に合わせて、インスタグラムで急遽連絡して建築家のユ・ヒョンジュン氏と取材の約束が取れた。そして、ソウル行きの日程は一日早まった。...

2023/7/25

東京オペラシティアートギャラリーで4月15日から個展が開催されている現代美術家の今井俊介氏を取材した。展示会が終わりを告げようとする前日で、閉幕直前の少しだけ緊迫した気分...

2023/6/21

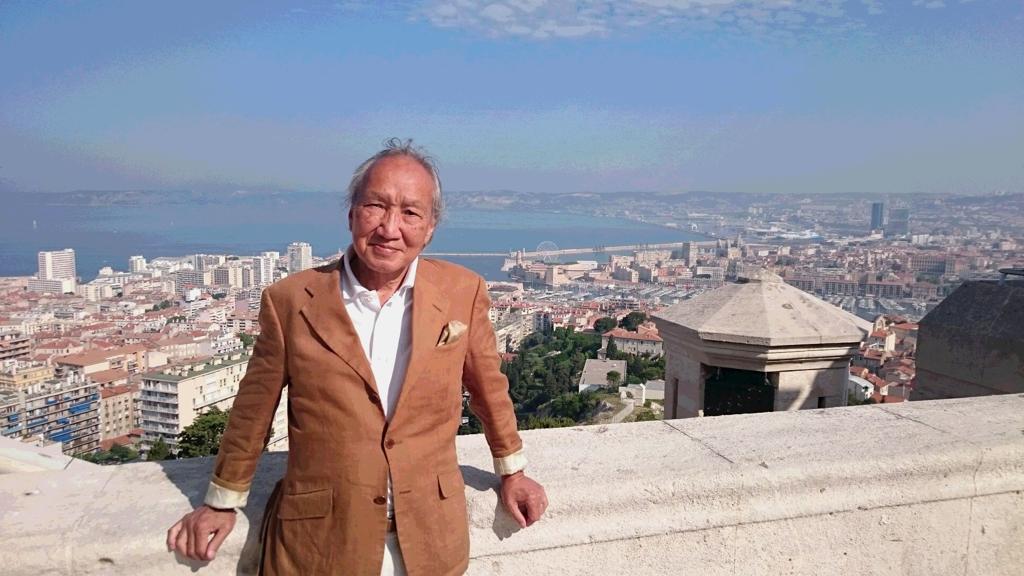

アフターコロナに久しぶりに東京で林崗氏(以下、林氏と略す)に再会した。コロナ前に進めていた大地の芸術祭の中国地方都市での開催プロジェクトがコロナで延期を余儀なくされ、その...

「チャックを下ろすと現実の世界に戻ってしまうバンロッホ」の生みの親

2023/5/25

1984年に漫画の中で誕生したキャラクター「Zちゃん」の世界をもとに、キャラクターや仮想世界の可能性を探究する「Zプラン」を開始した井口真吾氏は、漫画家として1983年よ...

コラム

|

2024/7/19 |

|

|

2024/7/21 |

|

|

2024/7/22 |

|

|

||

|

2024/7/25 |

|

|

2024/7/24 |