コラム >> Mathilda Shen

2024/7/19コラム

アベノミクス 激動の21世紀、世界経済は大海のごとく波乱万丈であり、国と国とは相互に依存し合い、共に周期性の変化に直面している。世界第3位の経済大国であった日本の運...

2024/6/24Mathilda Shenコラム

米国におけるグラフィックスカード企業の歴史は、1980年代末から1990年代初めまで遡ることができる。1981年にIBMが最初のパーソナル・コンピュータを発表し、パーソナ...

2024/5/22コラム

労働節(メーデー)の大型連休、香港証券取引所が1日休場したなか、香港株は好調なスタートを切った。ハンセン指数は2取引日にそれぞれ2.5%、1.48%高となり、週ベースで4...

2024/4/22

米国株、ドル、金融商品が揃って上昇 金曜日に発表された非農業部門雇用者数のデータは、米国の労働市場が引き続き堅調であることを示し、安定した雇用の増加により米連邦準備制...

2024/3/25

イスラエルは他の西側諸国と同様、70年以上にわたって手厚い福祉国家を建設すると約束してきたが、今日、その不文律である国家と国民との約束が脅かされている。今後数週間のうちに...

2024/2/24

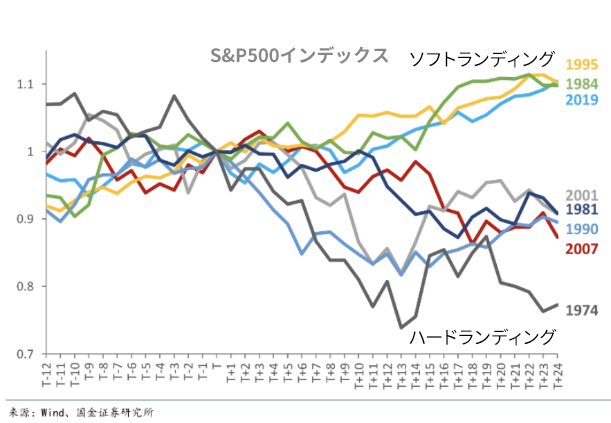

米国の株式市場には現在、二つの大きな誤算が存在している。一つは、米連邦準備制度理事会(FRB)が今年連続で利下げを行うかもしれないという楽観的すぎる予想、もう一つは、利下...

2024/1/23

元日に日本でマグニチュード7.4の地震が発生した。 遡れば、2011年に日本の東北地方で太平洋沖地震が発生し、福島原子力発電所の放射性物質漏洩や日本のエネルギーコストの...

2023/12/6

最近、金価格は急騰し、歴史的な高値である1オンスあたり2150ドルに迫っています。10月初以来、ロンドンの現物金価格は15%近く上昇し、ドル建ての資産の中で優れたパフォー...

中東の地政学と世界市場の波乱: エジプトとヨルダンの潜在的な役割

2023/11/22

現在、イスラエル・パレスチナの紛争は低い強度で進行しているように見え、市場は徐々に無関心になっているようです。しかし、経済的に脆弱であるが地政学的に重要なエジプトとヨルダ...

世界市場における高金利と地政学上の 不確実性という二重の圧力

2023/10/27

最近の世界市場は、高金利と地政学上の不確実性という二重の圧力に直面しています。直近のイスラエル・パレスチナ紛争は市場に不安と原油価格の急騰をもたらしました。WTI原油先物...

2023/9/24

サウジアラビアを含むOPEC組織と最近のロシアは、石油価格を維持するために供給面で問題を引き起こしていますが、実際には全世界からこれを強制されているのです。なぜなら、原油...

コラム

|

2024/7/19 |

|

|

2024/7/21 |

|

|

2024/7/22 |

|

|

||

|

2024/7/25 |

|

|

2024/7/24 |