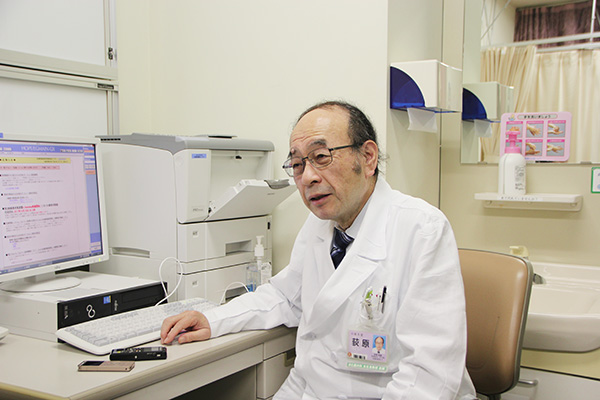

半世紀以上前に日本では「胃カメラ」が世界に先駆けて実用化された。以来、内視鏡医療は日本が世界をリードし続ける医療技術の1つであり、中国からも多くの留学生が研修に訪れている。内視鏡による消化管疾患の診断や治療で権威として知られる荻原達雄(おぎはら・たつお)先生は過敏性腸症候群の名医としても知られる。2017年11月、順天堂大学医学部を訪問し、医療の現状について取材した。

撮影/本誌記者 呉暁楽

工学部から医学部へ

—— 先生のプロフィールを拝見しますと、東京大学大学院工学系研究科で学ばれて後、しばらくは同大学工学部で助手をつとめられてから、あらためて大阪大学の医学部に進学されています。そのきっかけをお話しいただけますか。

荻原 人の役に立つことがしたいというのがきっかけです。工学部にいるときは、どちらかというと機械が相手です。もう今から50年近く前になりますが、私が勉強していた頃は、ちょうどコンピューターが初めて使われるようになり、そのプログラムをつくる研究をしていました。そうすると、コンピューターのプログラム作りはどうしても非人間的な感じになります。

ただ、人工知能の研究も始まったばかりで、その辺を少しやっていくと、例えば人間の脳の働きというのは、ものすごくよくできていることに気づくわけです。そういうことから機械ではなく生物に興味を持ち始め、どうせやるなら少しでも人間の役に立つことをしたいということから、あらためて大阪大学の医学部へ進学しました。

—— 大阪といえば、長崎を別にしてもう1つの蘭学の発祥地ですが、蘭学というと、やはり医学と関わりがありますね。

荻原 私はもともと出身が大阪で、なじみの地です。蘭学ということで言えば、確かに私が医学を学んだ大阪大学は、江戸時代後期の蘭学者緒方洪庵(1810~63)が1838年に設立した「適塾」以来の、人脈や病院・学校の流れで今日まで続いてきた大学です。緒方洪庵の「人のため、世のため、道のため」という精神を継承している大学で、そういう意味では非常によかったと思っています。

過敏性腸症候群とストレス

—— 先生は過敏性腸症候群の治療や、また内視鏡による診断や治療で、世界のいろいろな有名人の方を診ていらっしゃいます。その過敏性腸症候群ですが、有効な治療方法というのは、現在あるのでしょうか。

荻原 なかなか決め手がないのがこの病気の特徴です。腸という臓器はストレスに敏感に反応します。この病気自体が、結局はストレスなどの社会的なことが背景になって起きることが多いのです。そういう意味ではなかなか治療が難しい。ですから工夫しながらやるということになりますが、西洋医学の薬だけでは、なかなか難しいという気もしています。私はあまり専門ではないですが、漢方で効く薬があるかもしれません。そういうものはやはり大事だと思っています。

—— 過敏性腸症候群は下痢型の場合、「各駅停車症候群」などとも言われ、患者さんは通勤時に快速電車に乗れないなどと言われていますが、この病気は難治療の病気に含まれますか。

荻原 入っている面もあるのではないでしょうか。ただし、国から治療費が補助されるような難病には指定されていません。そこにカテゴライズされている消化管疾患では、潰瘍性大腸炎という原因不明の病気があり、厚生労働省の特定疾患(難病)に指定されています。

内視鏡による診断と治療の向上

—— 内視鏡治療の特徴と、最近の治療がどのくらい進んでいるのかを教えていただけますか。

荻原 内視鏡の治療自体、体に負担をかけないでやる、入院もほとんどしないで、外来でもできるとか、そういうのが特徴です。検査自体もできるだけ痛みを少なくしてやるとか、そういう工夫をしています。

消化管の治療分野でいえば、がんでも早く見つかると、大きさに関係なく内視鏡で取れるようになりました。今では、それぐらい進んでいます。ただし、病変をリンパ節転移のないきわめて早期の段階で診断しなければなりませんが、そのための内視鏡による診断の精度も向上してきています。

例えば、がんセンターではAI(人工知能)を応用しています。内視鏡検査では画像を見て診断しているわけですが、ちょっとした変化を見て、これが病気か、病気でないかを判断しなければいけないときに、人工知能を使うことで診断の精度を上げています。

結局、診断というのは、内視鏡で見て診断するのですが、やはり経験がかなり大事です。これが病気か病気でないか、良性か悪性かを判断するのに、経験がものすごく物を言います。その経験の積み重ねというのを、人工知能を利用して少し助けてやろうという考えです。

中国との学術交流

—— 話題は変わりますが、日本を訪れる中国人観光客で、富裕層を中心として日本の医療、人間ドックとか検診とかを受ける「医療ツーリズム」が盛んです。

荻原 当院にもそういう方々がいらしています。例えば私が担当している内視鏡による検査ですが、中国の方はたくさん来られていて、普段日本人の患者さんにしている検査と全く同じことをやっています。ですから理想をいえば、それと同じ医療が中国でもできるようになれば、それでいいわけです。今はまだレベル的に良いだろうと考え日本に来られていると思いますが、中国から来られているのは一時的な現象かも分からないです。

—— 先生は今までに中国との間で、医療についての交流とか、何かご経験はございますか。

荻原 内視鏡については以前から交流しています。中国の内視鏡学会と共同で、学術交流会が1999年に始まっています。会場を日本と中国で交互にやっています。私もそれで中国に2回行きました。桂林と昆明です。もちろん日本での会にも参加していますが、中国からの留学生がたくさん参加しています。留学生は私の消化器内科だけでトータルで30名ぐらいですが、ほかの外科などを合わせると、もっと大勢になります。

交流は、ものすごく大事なことだと思います。今の学会もそうですが、交流ですから、一方的なものではなくて、お互いに学べばいいのです。私が以前、中国に行ったときのことですが、カプセル内視鏡というのが始まったばかりの頃で、日本ではまだまだやっていないときに、中国の方がたくさんやっておられ、症例も豊富でした。そういう、進んでいる分野がお互いにあるので、それをお互いに学べばいいと思います。

—— 日中関係がぎくしゃくしているところがありますが、医療の面での交流は進んでいますね。国の目標として、中国では習近平国家主席が、これから健康大学をつくろうと提唱しています。

荻原 そういうレベルの交流はどんどんやっていったらいいと思います。国家のレベルではなく民間レベルですと、みんな本当は仲良くやっています。中国から来た留学生も一生懸命勉強していますし、こちらも日本人と同じ扱いをしています。おそらく国家の関係というのは、ある程度意図してやっているようなところもあると思いますが、われわれのレベルだと全然それはありません。

留学生の中には帰国後も、よく連絡をくれる先生もおられます。研究室のみんなと常々連絡をとって、時々学会に来られたり、接触が続いています。

中国ではカルテを自分で見れる

—— 先生は今までに、中国に何回ぐらい行かれましたか。

荻原 内視鏡学会以外でも5回ぐらいは行っていると思います。最初に行ったのは、レザー治療の学会のときで、北京と上海に行きました。それ以外には、1カ月ぐらいずっと、日本の外務省外郭団体に派遣されて、向こうに住んでいる日本人の健康診断をするという事業があって、あちこちを回りました。安徽省の合肥とか、杭州とか、武漢とか、そういうところをずっと1週間おきに回っていくのですが、約21か月間滞在したことがあります。

—— 中国での印象深いエピソードなどあれば、お聞きかせいただけますか。

荻原 私も向こうへ行ったときは、現地の病院を訪問しますが、そうすると、日本と全然違うなと思うのは、患者さんがものすごく多いことです。それから、カルテはみんな患者さんが持っていることです。日本ではカルテを医者が管理しているので、カルテ開示という問題がいつも起きます。中国では自分の情報はすべてオープンで、自分の検査結果とかも、自分で見ています。自分のものですから、確かに何も悪くないはずです。ですからそれは中国の方が進んでいるなと思います。

トップニュース

|

||

|

2024/7/4 |

|

|

||

|

2024/7/1 |

|

|

2023/10/5 |

|

|

2023/10/12 |