撮影/本誌記者 王亜囡

今年、韓国映画『パラサイト半地下の家族』が米アカデミー賞の作品賞ほか最多4部門受賞で大きな話題になった。すでに2008年には日本映画『おくりびと』が米アカデミー賞最優秀外国語映画賞ほか世界で数々の映画賞を受賞するなど、近年アジアの映画作品へ世界の注目度は高まっていると言えよう。『おくりびと』は中国でも人気が高く、滝田洋二郎監督の名も広く知られている。その滝田監督は昨年、自身にとっては初の中国映画『聞煙(Silence Of Smoke)』を完成させるなど、中国映画界との交流も深い。滝田監督に中日映画界の現状について語っていただいた。

映画の世界での

「人」との出会い

—— 監督は近年、日本アカデミー賞・最優秀監督賞や日本映画初の米アカデミー賞・外国語映画賞などを次々と獲得しています。世界に認められる映画監督になった人生のターニングポイントを教えてください。

滝田 僕の場合は映画界に入ったことがターニングポイントです。最初は小さな映画だったんです。ただ、そこで出会った「人」の中に、やっぱり強く引き付けられるものがあったということです。その「人」と創作というものに僕は引き寄せられて生きてきたわけです。だからこそ映画を続けることができました。

撮影のスタッフやアシスタントというのは、汚い、キツイ、金ないなど、もう6Kぐらいまであるんです。みんなその中にいて、それでも生き残る人、出るべく人は出てきます。これはどんな業界もそうでしょう。例えば音楽の世界もそうだし、小説の世界もそうです。見ていると、この人に小説が書けるのかと思う人でも、ある瞬間にぽっと出てくることがある。それはやっぱり継続とある瞬間の交わりで、それをちゃんと待っている人、チャンスを活かす人がいて、そういうふうな「人」との出会いというのは大きかったと思います。

—— 監督は中国の映画監督ではどなたか好きな方がいますか。

滝田 います。日本だと黒澤明さん(1910-98)ですが、中国だと陳凱歌さん(1950-)や呉天明さん(1939-2014)、賈樟柯さんが好きです。呉天明さんは張芸謀が主演した『古井戸』(1987年)の監督です。中国映画は力強いです。

「アジア映画・テレビ週間」

に招かれて

—— 2019年5月、「アジア文明対話大会」の重要な活動の一環として、中国で「アジア映画・テレビ週間」が開かれました。その時、監督は習主席と記念撮影され、晩餐会にも出席されていますが、習主席の印象はいかがでしたか。

滝田 アジアの映画人が集まりました。それを故宮の中でやりましたからすごいです。故宮が幻想的であり、まさに中国の歴史であり、そこにわれわれアジア人が集まり、映画に対するいろいろな意見を交換しました。面白かったなあ。司会は賈樟柯でした。

習近平さんとお会いするというので緊張しました。でも、すごく穏やかな様子で会場に入ってこられて、すっと世界中の人たちと挨拶をなさっていました。やっぱり独特のオーラがありました。人を引き寄せる何かがあり、華がある方だと思いました。翌日の開幕式では、ものすごく長い挨拶を堂々とされるんですね。なるほど、この国の特別な人なんだなあと思いました。前の日は何か穏やかな感じがしましたが、次の日はすごい。威厳もある。非常にいい経験をしました。

—— 監督はスピーチでどんなお話をされましたか。

滝田 日本に小津安二郎(1903-63)という監督がいました。代表作の『東京物語』(1953)は、何十年経っても世界の映画人が選ぶ映画の必ず上位に入ります。映画をつくるというのは、自分の感性とか感覚、心を翻訳して何かに表現するということです。音楽もそうだし、小説だってそうです。人に伝えるために、その翻訳したものをどう表現するのかがわれわれの仕事です。だからこそ、それぞれがみんな、中国なら中国、タイならタイの、自分の代表作『東京物語』を持つべきだという、そんなような話をしました。

中国は学校で

映画監督が育つ

—— 日本と韓国は世界でもっとも影響力のあるカンヌ映画祭とアカデミー賞で相継いで賞を獲得しました。アカデミー賞では今回は作品賞が韓国映画『パラサイト』でした。近年、中国映画もアカデミー賞に近づいていると言えますか。中国映画の魅力と課題について、どのように評価していますか。

滝田 これについては、今はどの国でも平等になってきていると思います。ただ勘違いしてはいけないのは、アカデミー賞というのはアメリカという国の映画賞だということです。規定がありまして、アメリカで12月のクリスマスまでに公開した作品が選考の対象になるんです。かつてはアメリカで公開するという発想があまりなく、賞をとってから公開というケースはあったのですが、アメリカ映画はアメリカですでに公開していて、それに投票しているんです。だからアメリカ映画が賞をたくさんもらいます。そのアカデミー賞に「外国語映画賞」という部門があり、『おくりびと』もその部門で受賞しました。

今、中国と一番組んでいる国はアメリカです。アメリカが一番手を組んでいる国も中国です(笑)。中国の市場は映画館数も売り上げも世界一です。しかも最新のシステムを取り入れています。

—— 資金面で強くても賞をとるには作品性が必要です。

滝田 もちろんです。でも、僕は、中国映画はアカデミー賞に全然近いと思います。今まで白人にしか賞が行かなかったので、有色人種の数をもっともっと増やして、もっともっと平等にしていこうというのが、ちょうど5年ぐらい前に起きていて、アジア人のアカデミー会員数も増えてきています。だからそういう意味ではアジア人にもチャンスがたくさん出てきたといえます。

韓国の場合は映画を国策として認め、長期的に国が支援をして、それが成果につながっています。それにしても、やっぱり中国には優れた作家が多い。1980年代の半ば、陳凱歌などの第五世代の映画に、僕たちの若い頃は、揺さぶられました。その世代の監督は多くが北京電影学院の卒業生ですが、実は僕は北京電影学院の卒業制作のときの審査委員長をやったことがあります。そこで、学院の出身者のいろんな作品を見ていると、あの教育とシステムは相当すごいですねと感じました。

—— 日本は自分で努力して監督になりますが、中国は学校で育つという傾向がありますね。

滝田 そのとおりです。中国は教育の国で、そのシステムが完全に確立されていると思います。日本には国立映画専門大学1つない。だからこの先は多分、危惧されている作品的な問題は、中国では優秀な人材が出ることによって解消されていくと思います。

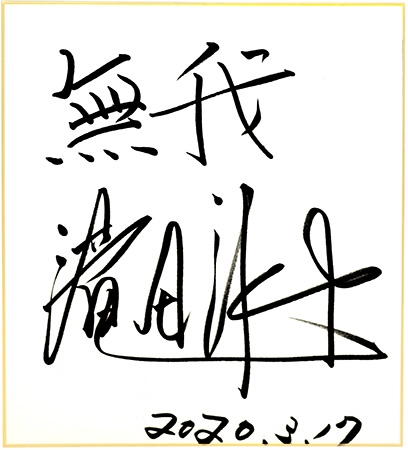

2019年5月、「アジア文明対話大会」で習主席と記念撮影。(最後列の左から1人目) 本人提供

中国で映画を撮る

—— 昨年、監督は自身にとっては初の中国映画『聞烟』を手がけられましたが、そのきっかけは何ですか。現場で感じた日本の映画制作との違いなど、教えてください。

滝田 原作(辛酉の同名の小説)を読んだとき、とても地味な話で、あまり中国っぽくないなと思いました。地方の何代も続くお菓子屋さんの物語です。中国映画をやるなら、もっとパワフルなものの依頼が来ると思っていたのです。でも、この話が来たときに、これは日本の僕でも理解できると思いました。依頼してきた若いプロデューサーが「10年前の自分は、今の自分と中国を想像できなかった」と言うくらい、ものすごいスピードで中国は発展し続けています。だけど、それと同時に何か欠け落ちたもの、忘れかけたもの、大切なものがなくなっていく。それが、この映画における伝統と地方、現代と地方であり、あとは家族の物語です。

—— 経済が先行して、心がついていっていない。

滝田 そのとおりです。だから現代と若者、都会と地方というテーマもある。中国の人は、お金もそうだし、スピード感もあるし、全てがみんなダイナミックに変わっていくのかなと思ったら、やっぱりそういうことを危惧するし、自分にとって忘れてはならないものがある。それを映画にしておきたいから、この作品を選んだんだとプロデューサーが言うのです。彼は、僕に監督を依頼しておきながら、悪いけど、この映画は派手なものにならない、いわゆる「市場に負ける」かもしれない、当たらないかもしれない、でもOKだと言いました。だから僕はその心意気に共感して引き受けました。

—— 監督は撮影の現場で中国と日本の違いとかを感じることがありましたか。

滝田 つくり方のシステムが日本と全然違います。僕のやり方でやってくださいと言っても、中国で撮っているわけだから僕のやり方にならない。軋轢とかぶつかり合いはたくさんありました。でも、張国立さん(父親役)とか、韓庚さん(息子役)とか、中国のトップ俳優が、僕と一緒に積極的にのめり込んでやってくれる。だからそれを見ていると周りも、やっぱりそうなっていくしかない。人を引き込むということですね。

とにかく中国はパワフルで仕事と決断が早い。合成、CG、編集、音楽とかいろんなことをやるんですが、日本人は集まっては、ああでもない、こうでもないと、「船頭多くして、船、山に登る」みたいな世界になってしまうことがおおい。でも中国ではトップダウンです。トップ同士で話したら、スタッフは言ったとおりにやりますし、ダメならダメって言えます。そうするとやっぱりいい仕事ができます。

映画館も世界最高のシステムですから、見る側、お客も育ちます。いわゆる最先端という言い方をすれば、最先端の中身(作品性)が何だということはずっとテーマになっていると、先ほどおっしゃいましたけど、まさにそれを今からみんなが解消するでしょう。逆に日本は遅れた分を、追い付かなきゃいけないところもあります。だから一緒に組むのが一番いい。価値観の違う者同士が組むことが、新しいものを生み出す最初の原動力になると思います。僕は、これからも中国のいろんな人と一期一会の出会いをしていきたいと思います。

中日の文化の歴史が

循環している

—— 今は新型コロナウイルスの影響で、映画作品の公開延期や観客激減など、映画業界も大変な時期ですが、日本と中国の文化交流の重要性について、どう考えますか。

滝田 今まで順調に来ていたのが一回ストップしたことで、もう一回見つめ直せば、また新たな出会いもできるし、いろんな機会もできると思います。これはこれでちゃんと受け入れて、どうやって一緒に、相互理解し、共通認識を持つのか。もう中国だ、日本だ、アメリカだ、ヨーロッパだと言っていられないわけです。みんなが幸せだったらいいわけで、そのためのお手伝いを僕は映画で少しでもできればと思います。いい映画を撮って、自分も幸せになりたい。純粋に、ただそれだけなんです。

—— 最後に、中国のファンに向けてメッセージをいただけますか。

滝田 そもそも日本の文化というのは、ほとんど中国から伝わったものです。それを日本人はうまく変形して、日本らしいものにつくってきています。例えば僕は2001年に『陰陽師』を撮りましたが、これはまさしく中国の陰陽道が朝鮮半島から日本へ伝わってきたものです。知らないうちに、中国からの文化や歴史が僕の中に棲みついて、新しいものと出会って、また中国に行くというのは、最高の喜びです。そういう循環しているということ、目に見えるようで、見えないようで、実はあるということに、僕らはちゃんと気付かないといけないと思います。

ある中国の監督が、映画人は兄弟だから、みんな一緒にやることをやろうという話をしていました。僕の場合は中国の人と組んでみて、今まで日本でしかやったことがないこととは全然違う発想で、異質なものができる楽しみができました。それをまたぜひ実現させたいし、観ていただきたいと思います。

トップニュース

|

||

|

2024/7/4 |

|

|

||

|

2024/7/1 |

|

|

2023/10/5 |

|

|

2023/10/12 |