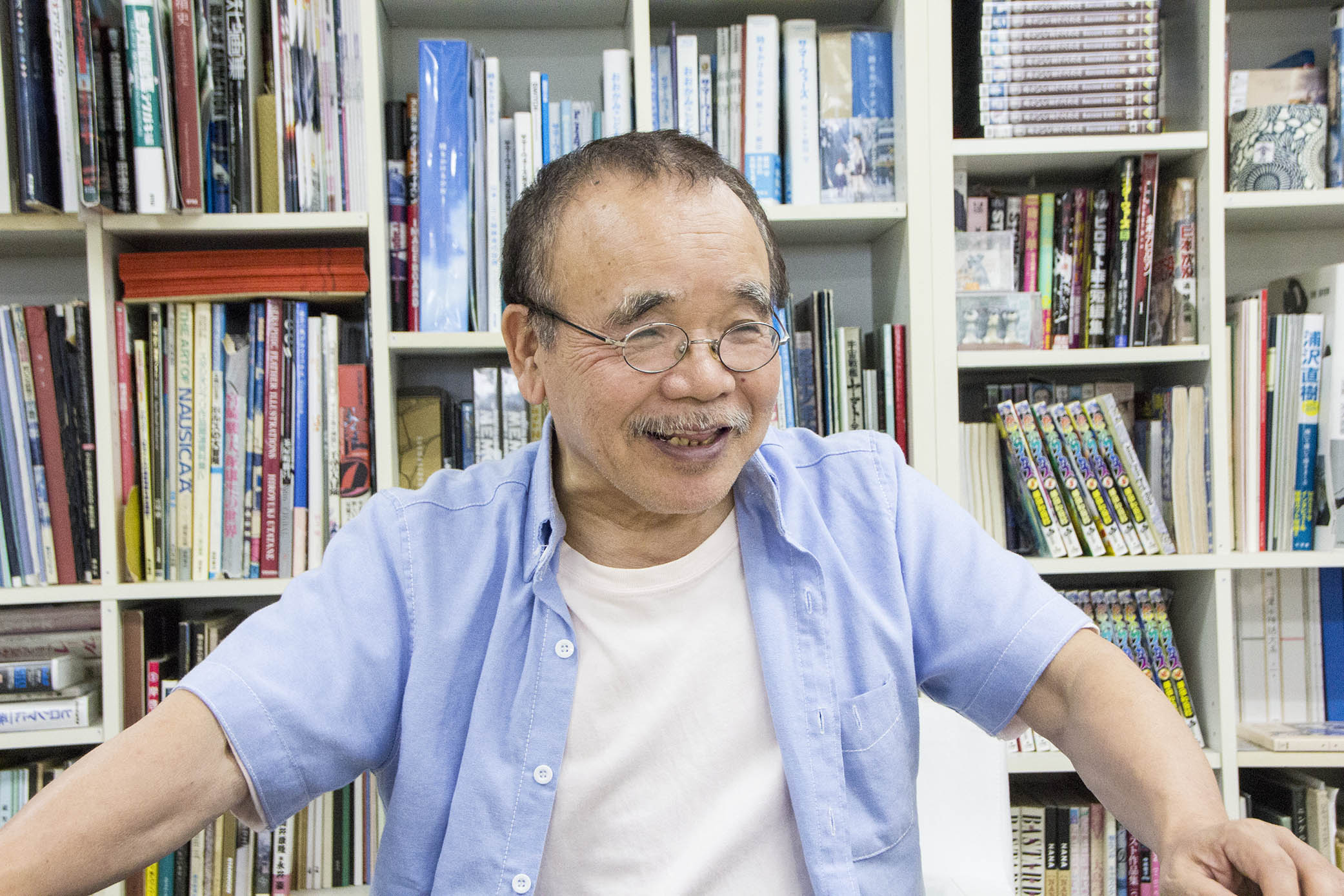

1965年に手塚治虫の虫プロダクションに入社した丸山さんは、1970年にTVアニメ「あしたのジョー」を世に送り出し、1972年には仲間と共にマッドハウスを設立。以降、数々のTVアニメやOVAを手がけ、劇場映画作品を企画・プロデュースしてきた。2011年にはマッドハウスを退職しMAPPA、スタジオM2を設立。最近では2016年の『この世界の片隅に』や2017年の『鬼平』などのプロデュースで知られ、今も活躍するアニメ業界のレジェンドといえる存在である。

撮影/本誌記者 洪倩

日本のアニメはなぜ世界に通用するのか

—— 日本のアニメはなぜこれほど世界で人気が出たのでしょうか。

丸山 日本のアニメーションというのは、ディズニーのように比較的優雅に、丁寧に動くのではなくて、もっとチャカチャカ動くんです。スピーディーで、アクションを表現するには非常に効果的です。つまり、すごく現代的なんです。それは、手塚治虫さんが、テレビアニメの『鉄腕アトム』(第1作は1963年)をつくるときに考え出したもので、それまでのアニメーションとは全く違うものでした。

例えばディズニーのようなフルアニメーション(1秒24コマ)だと、時間もお金もものすごく必要です。50~60年前、それを劇場の映画ではなくテレビでつくるときに、そんなに時間もお金もかけられません。テレビは1週間に1本つくる必要があって、今までのようなつくり方ではできない。それで、3コマアニメーションという、24コマに24枚の絵を入れるのではなく、3コマずつ絵を入れていきました。そうすると24枚ではなくて8枚で済むんです。しかも、たった1枚でも異なった絵を引っ張っていくと、アトムが空を飛んでいるように見えるとか、工夫をしてつくっていました。それで今までにない斬新な、なおかつスピード感のあるものができるようになりました。

イタリアなどでは、「ロボットもの」だと、日本のアニメーションは乱暴だという、評判の悪い時期もありましたが、傍らで名作アニメーションもつくっていました。何でもありが日本のアニメーションなんです。要するに、多少乱暴でも面白いもの、エンタテインメント性の高いものが日本のアニメーションです。それが全世界に広がったのが、アニメーションじゃなくて俗に言う「アニメAnime」です。日本のアニメは面白い、元気がいいというのが、今やっと世界に評価されている気がします。手塚さんの功績は大です。

アニメの父手塚治虫の思い出

—— 手塚先生について、特にこれは忘れられない、このことを学んだというようなエピソードはありますか。

丸山 1つは、お仕事――漫画を描くことが好きで、アニメーションつくるのが本当に好きで、夜も寝ないで一生懸命やる。普通の作家さんは、自分のスタイルというか、世界観が限定されているんです。「ロボットもの」「人情もの」「何々もの」と、いろいろ得意な分野がありますが、手塚さんはオールマイティーでした。子供向けもあれば、大人向けもある。ちょっとエッチなものもあるし、政治的なプロパガンダみたいなものもある。何でも面白くできる。エネルギーというか、依頼されれば何でも引き受けちゃうんです。

どうも僕の作品傾向も、真面目なのもあれば、ふざけたのもあるし、長いのもあれば、短いのもある。めちゃくちゃなんですね。何でも楽しくやっちゃおうという、これはどうも手塚治虫のDNAを受け継いだんじゃないかな(笑)。

それからもう1つは、言うことがしょっちゅう違うんです。昨日言ったことと今日言うことが違う。それを先生はあまり覚えていなく、「丸山さん、どうしてこんなことやっているんですか」「先生が昨日おっしゃったからやりました」「僕はそんなこと言っていません!」って、よく怒られました。考え方が毎回変わるんです。同じことをずっと考えているのではない。そうやって変わっていきながら物をつくるのが面白いんです。本当に先生にこのことを教えてもらって、僕も型通りに決まり切ったことをやるのはあまり得意じゃないというか、好きじゃないです。

中国とのアニメビジネス

—— 中国と日本のアニメビジネスの現状をどのように見ていますか。

丸山 僕は20年ぐらい前、マッドハウスにいたときに、「マッド北京」をつくりました。当時、中国と一緒にアニメーションをつくろうという人はあまりいませんでした。多分僕らが先駆けだったと思います。もともと僕はアニメーションを一緒にやるのは別に日本だけじゃなくともいいと思っていました。

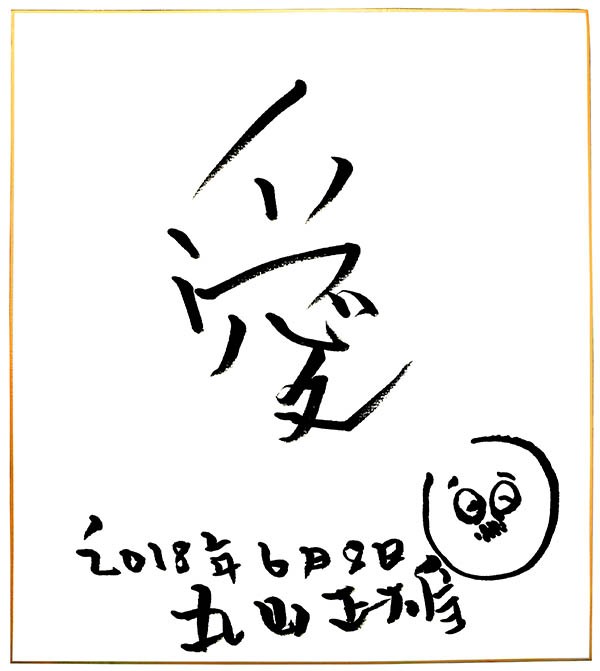

機会があって、中国でアニメーションをつくろうということでマッド北京をつくり、『チベット犬物語』というアニメ映画を、中国電影集団と共同でつくりました。原作(楊志軍『チベット犬』)がとてもいいお話で、それを読んでシナリオを書いて、漫画家の浦沢直樹さんにキャラクター原案をつくってもらって、当時のマッドハウスでつくりました。

それから、8年ぐらい前に、上海で開催されたアニメの映画祭に審査員として行きました。まだ若いアニメーターの方々の審査をした中で、僕がとても気に入った作品が1本あったので、その作品に奨励賞を出してほしいと映画祭事務局にお願いしました。梁旋さんはまだ学生でしたが、その奨励賞が彼のすごい力になったらしくて、それから6年後ぐらいに、アニメ会社をつくって、自分でつくったアニメーションが、一昨年の中国のアニメーションでは興行収入第2位だったそうです。『大魚・海棠』〔梁旋監督〕という作品です。

—— 丸山さんが見出したんですね。

丸山 梁君はそう言ってくれていますが、彼の力です。今も時々連絡をとって、日本に来たら食事をしたりしています。そういう意味で、中国とのアニメ交流はすごく深いんです。

それから、中国インディペンデント映画祭でも、今敏(こん・さとし アニメーション監督、故人)の発案で、若い人の力を伸ばしたいという考えから、アニメーションの優秀な作品に賞を授けるということで、僕も審査員として毎回行っています。今年も秋には北京に行きます。

—— 『チベット犬物語』のころと20年経った今の中国の印象はどうですか。

丸山 まるで変わりましたね。以前は、梁君もまだ本当に評価されませんでしたが、今では大監督の1人です。アニメーションそのものが、劇場映画を含めて、自分たちのやりたいことがやれるような環境になっています。要するに商売になるんです。商売になるということは、いいことです。自分らのつくりたいものがつくれるということですから。でも僕は割と、商売にならないものをつくるのが好きで……(笑)。

日本のアニメの将来性

—— そもそも、なぜアニメーションのプロデュースに携わる仕事を選ばれたのですか。

丸山 僕は虫プロに入るときには、何をやる会社かよく分かっていなかったんです。縁があって虫プロに入ったのですが、アニメーションがやりたくて入ったわけではありませんでした。アニメーションのアの字も分からないで入っちゃったんです。あとはずっとそのままいるから、いただけの話です。

アニメーションは1人では絶対つくれません。プライベートフィルムといって、短い作品を1人でつくる人はいっぱいいます。けれども、テレビとか劇場映画になると、相当の人間が必要になり、いろいろな人が協力しないとつくれません。みんなでつくるから面白いのであって、1人でつくるんだったら、僕は多分アニメーションはつくれないし、やっていなかったと思います。周りの人が「一緒にやろうぜ」と言ってくれたから、後ろにくっついて歩いていたら、今に至ったというのが実感です。団体プレーというか、集団で何かをつくっていくことがすごく楽しいんです。

—— まだまだお元気ですが、これからやりたいことは何ですか。

丸山 確信的なことは何もありません。ある種、面白ければいい。面白いことをどこまでやれるか、頑張ってみたい。だから僕がこの先も何年かやると、「おっ! アニメーションって70になってもやっていけるんだ。80になってもやれるかもしれない」という目標になるじゃないですか。例えば20歳の人が入ってきて今の僕の年齢になるまで、50年もアニメーションができるんですよ。50年やれば何でもできますよ。一から覚えていって、それも1人じゃなくて仲間をつくってやっていく。いろいろなことができるようになります。その1つの見本というか実例として、元気で長くやることが、今は僕の使命かなと思っています。

トップニュース

|

||

|

2024/7/4 |

|

|

||

|

2024/7/1 |

|

|

2023/10/5 |

|

|

2023/10/12 |