浦沢直樹といえば、正真正銘の漫画の巨匠であり、理想に生きるロマン主義者である。手塚治虫文化賞マンガ大賞を2度受賞している唯一の漫画家でもある。そして、発行部数が1億冊を超える漫画界の巨星である。氏が7年以上に渡って連載を続けている人気マンガ『BILLY BAT』(ストーリー共同制作/長崎尚志)の最終回を描き終えるという7月26日、自宅兼事務所を訪ね、インタビューを行った。書斎ほどの広さの部屋には、背景などを描く三人の男性アシスタントもいた。机の上にはライカのカメラが置いてあり、足元にはギターが立て掛けてあった。漫画が人や国の交流について果たす役割について伺うと、「漫画家が書いて読者が読む。それで心の交流ができる。何も言わないで仲よくさせちゃう。それが漫画や漫画家の役割なのかなと思います」と語った。

撮影/本誌記者 張桐

自分の力はやってみなければわからない

—— 先生は1986年からは、2誌掛け持ちで毎月平均100枚を超える連載を続けてこられました。月に6回の原稿締切日を抱え、世間では「漫画の神様の後継者」と称されています。もともと漫画家になるつもりはなかったそうですが、その『描いて、描いて、描きまくる』モチベーションはどこから来るのでしょうか。

浦沢 自分の好きな漫画が、あまり売れる漫画ではないと解っていましたから、そうなると生活に苦労するだろうなと。何も苦労する世界に飛び込まなくてもいいと思って、編集者を目指していました。

編集者になろうと思って会社訪問をしていた時に、ある編集部に、描きためた原稿を見てもらったら、それを気に入ってくれた編集者がいて、小学館の新人コミック大賞を獲ったんです。このままやめてしまうのもどうかと思い、1年間やってみて、自分の主義主張を曲げずに、そこを開拓できる道が見つかればという思いでやってみたらうまくいった。

なぜ描き続けて来られたかというと、「締切」があったからです。次の締切日までに描かなきゃいけないということを繰り返していたら大量の作品になったということです。

ヒット作を描こうという気はなくて、自分が面白いと思うもの、世の中にまだ無いものを描こうと思いました。『MONSTER』を描いたときは、漫画界でサスペンス・ミステリーなんていうものは絶対受けないと、止められたんです。でも、僕の頭の中では面白いと思ったから描いたというわけです。

手塚治虫から受けた衝撃

—— 先生は手塚治虫文化賞を2回受賞された唯一の漫画家です。また、『鉄腕アトム』(著者:手塚治虫)のエピソードをリメイクした『PLUTO』(浦沢直樹×手塚治虫・長崎尚志プロデュース・監修/手塚眞・協力/手塚プロダクション)を描かれています。「漫画の神様」である手塚治虫は先生にとってどんな存在ですか。

浦沢 僕が物心ついた頃から、手塚治虫先生は「漫画の神様」でした。4、5歳くらいの頃には、『鉄腕アトム』のアニメが始まっていましたし、『鉄腕アトム』、『ジャングル大帝』の漫画本が手元にありました。アニメ『鉄腕アトム』が終わった時は、この世の終わりという感じでした。手塚先生は幼い僕にとってそんな存在でした。

その後、日本の漫画界はどんどん隆盛して、群雄割拠、百花繚乱の時代になりました。色んな漫画家さんたちがどんどん活躍するようになってきたときに、手塚先生の作品が埋もれるようになったんですね。

でも中学一年の頃、『火の鳥』(著者:手塚治虫)を初めて手にとったときに、天地がひっくり返るほどの衝撃を受けました。この作品で僕の既成概念は覆されました。漫画というものの無限の表現力に気付かされました。『火の鳥』が連載されていた漫画雑誌は廃刊に追い込まれましたが、『火の鳥』の知名度と人気は上がっていきました。そのときだけのヒットなんていうものは、別に大したことはないんだ、良い作品は年数が経っても正しく評価されるんだということに気付かされました。

手塚治虫先生からは、幼い頃見た『鉄腕アトム』と中学生の時に読んだ『火の鳥』で2度の大きな衝撃を受け、それで自身の漫画観や漫画の中で何を描くかという世界観が確立されました。手塚治虫先生が亡くなられても『火の鳥』は完結していません。ですから僕自身も一生かけて『火の鳥』のような作品を描ければいいなと思っています。

日本の漫画文化は週刊漫画雑誌の功績

—— 日本の漫画やアニメは世界中で大変な人気です。日本の最高の生きた広告であり、無尽蔵の文化のソフトパワーです。先生の作品は世界20カ国以上に熱烈なファンがいます。日本のアニメや漫画はなぜこんなに世界中で愛されるのでしょうか。

浦沢 日本は漫画大国とよく言われますが、なぜここまでになったかと言うと、漫画雑誌の週刊連載というものがあったからだと思います。1部の連載漫画は週刊で18ページ描かなければなりません。毎週それを続けていくのは大変なことです。中断することもできません。それができるのは日本の漫画家だけです。そんな勤勉なことができる民族は日本人以外にいません。

週刊で漫画雑誌をつくってみようという発想をしたのは講談社と小学館ですが、本当にあり得ない発想です。漫画家たちはその中で一番人気になろうとしのぎをけずりました。それが連鎖反応を起こしていきました。

そうしたムードが50年以上も続き、市場には常に新しい漫画作品が現れ、それがずっと積み重なってきたことで、日本は世界に類を見ない面白い漫画文化の国になった。日本の漫画文化はハリウッドの映画に匹敵するような面白い文化として確立されたんじゃないかと思うんです。

現在、日本以外の国でも漫画文化を推進していますが、日本人がつくるようなものはなかなか出来上がらない。日本の漫画文化は50年以上かけて、しのぎを削る中で積み上げられたものだからです。

漫画は読者に送る手紙

—— 多くの中国人留学生は、まず中国国内で日本の漫画に触れて日本に興味を抱き、ありのままの日本を見てみたいと日本に留学します。漫画が人や国の交流に果たす役割についてどうお考えですか。

浦沢 面白い作品や共鳴するような作品を読むと、描いている人が友だちのように思えるんです。友だちだから、自分の心に届くものを描いてくれる、自分のことを解ってくれていると。この感覚は国や民族は関係ないと思います。

漫画家が書いて読者が読む。それで心の交流ができる。何も言わないで仲よくさせちゃう。それが漫画や漫画家の役割なのかなと思います。

僕自身もそうです。週一回の漫画の連載は読者との定期通信のようなものだと思っています。読者の反響が良ければ創作意欲も掻き立てられ、ずっと読者との幸せなやり取りに浸っていられるのです。

漫画は最後は紙に戻る

—— 媒体の多様化やスマートフォンの普及などで、漫画雑誌は打撃を受けるだろうと言われていますが、この変化にはどう対応していくべきとお考えですか。

浦沢 漫画を読む時、視線は右から左に移動していましたが、スマートフォンや電子書籍で読むようになると、視線は上から下への移動になります。視線の変化を考えて演出が変わっていく可能性がありますね。

いま、映像画像もどんどん鮮明になっています。3Dになってみたり、今後新しい技術もどんどん出てくるでしょうし、映像の視覚の方が紙より刺激的です。スマートフォンなどのメディアでは映画を観たり、ゲームをすることができます。そういう機能のあるメディアでわざわざ漫画を読む必要性を感じません。

僕は漫画家として、漫画は紙の上の芸術だと思っています。紙のこの媒体が一番漫画としての威力を発揮できるんです。音楽も紆余曲折あってレコードが CDになって、最後は配信になりましたが、音楽好きの人はまたレコードに戻り始めています。漫画も同じで、最後は紙に戻ってくると信じています。

取材後記

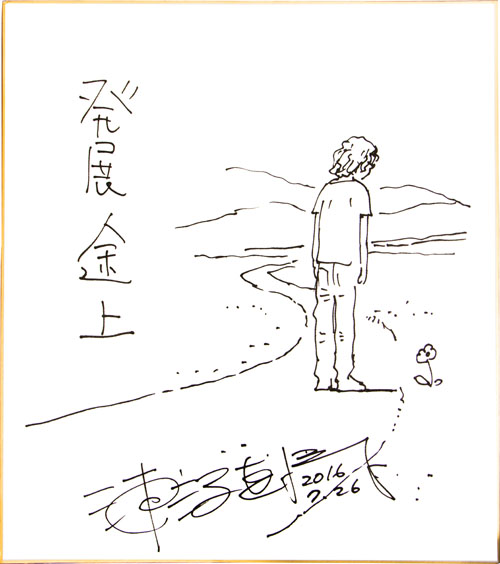

浦沢直樹氏はまだ中国を訪れたことはないと言う。従って、自身が中国の漫画ファンの間で「神」の存在であることを知らないだろう。ネット上には氏の作品を絶賛するコメントがあふれている。浦沢氏は漫画家としての才能とともにロックの才能も合わせもつ。最も愛するのは、革新詩人ボブ・ディランの音楽で、自身のバンドももっている。その心は常に理想主義全盛の70年代にあり、その身には地球を救いたい、人類を信じたいというロマン少年が住んでいるかのようだ。取材を終え、一枚の自画像を描いてくれた。一本の険しい山道に物寂しい男の後ろ姿。彼は道端に咲く名も知らない野花に視線を落としている。そこには「発展途上」と記されていた。

トップニュース

|

||

|

2024/7/4 |

|

|

||

|

2024/7/1 |

|

|

2023/10/5 |

|

|

2023/10/12 |