辰年の幕開けを祝って開催された東京の中国文化センターによる「杖国紫禁、扶桑共月~汪鐘鳴・汪曦凝東京書法作品展~」は、芸術愛好家や中日両国の注目を集め、多くの人々がその書に一目触れようと足を運んだ。日本の衆議院副議長である海江田万里氏は汪鐘鳴の書展に二度も訪れ、名刺の名前を書いてくれるよう頼み、さらには定稿したばかりの新著を取り出して、題字を揮毫してくれるよう汪鐘鳴氏に請うた。過日、中国文化センターの展覧会場において、一百幅以上の傑作を携えて来日した、書家にして教育家でもある汪鐘鳴氏に独占インタビューをおこなった。

伝承と創新と

神・気・骨・肉・血、その一つでも欠ければ書とは言えない。欧陽詢の端正な筆致、顔真卿の重厚さと穏やかさ、柳公権の雄壮さと端厳さ、それぞれに長ずるところがある。汪鐘鳴の書法は六十年を超える修練を積み上げたものであり、欧陽詢・顔真卿・柳公権といった書聖らの神髄を継承する。のみならず、その基礎の上に正気(せいき)を注入し、剛健と秀美、すなわち時には一騎当千のたくましさを、また時には千変万化の美しさを見せるのである。このたびは、世界各国をめぐって出展されてきた「千字文」も展示されている。これは十種もの書体を組み合わせたもので、まさに汪鐘鳴氏の類い希なる実力が集中的に発揮された作品と言ってよい。

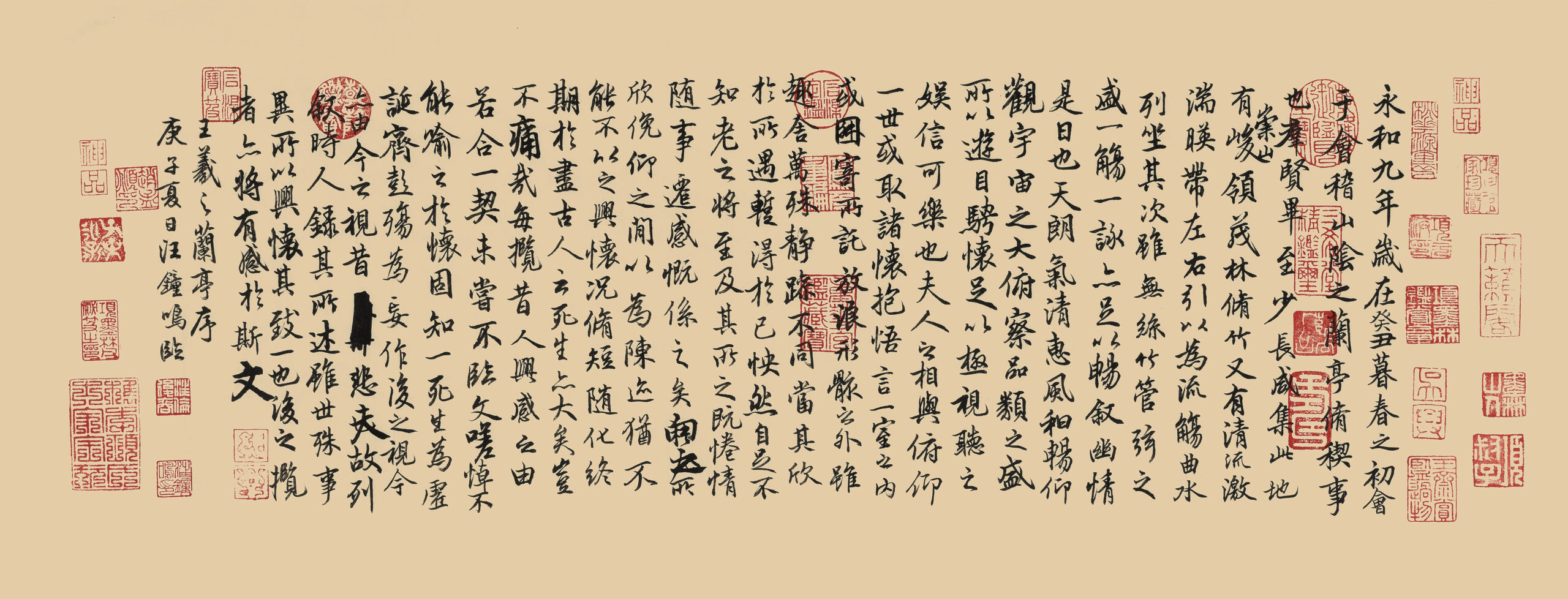

書聖王羲之の「蘭亭集序」は早い段階から傑作として尊重され、後世の書の巨匠らも競って臨模した。そのうち虞世南模本、褚遂良模本、欧陽詢が臨模した「定武本」は、いずれも後世の学者から尊崇される逸品である。汪鐘鳴氏が臨模した「蘭亭集序」は、その運筆の流暢さと自然さ、確かさと滑らかさ、粗密のバランスや円熟の境地に入った伸びやかさなど、真跡に比肩しうる唯一無二の神品である。七十にして心の欲するところに従えども矩を踰えずというが、甲骨文から金文(青銅器に刻まれた銘文)、隷書、さらには楷行草に至るまで、そのすべてに長じた汪鐘鳴氏の書はきわめて希少価値が高い。書の妙は、その趣にあると言えるであろう。四角の紙に大書するのであっても、巻子本に万言を書き連ねるのであっても、汪鐘鳴氏の筆にかかれば、すべての字の太さと細さがバランスよく、一点一画の到る処に綾がちりばめられている。インタビューの話題もおのずから芸術としての書の方法論からはじまった。

先人が残した足跡を踏みしめて進む、それは書を学ぶにあたって必ず通らなければならない道である。書と画とは、いずれも筆を用いる。正確な筆遣いを身につけることは、書を習得する際の根本であろう。幼年のころ、汪鐘鳴氏は父の厳しい教えを受け、ほとんど不可能とも思えるような方法で手指を鍛えたという。たとえば、手のひらに載せた卵を握ることで脱力する感覚を養ったり、虎口(親指と人差し指のあいだ)に水を一杯に入れた杯を置いて平衡感覚と持続力を養ったり、筆の軸に釘を刺してそこに銅銭を引っ掛け、その重い筆で指や手首、腕の力まで鍛錬したらしい。汪少年は強い志をもって真摯に鍛錬に取り組んだ。そうして鍛錬を続けるうちに、引っ掛ける銅銭の数は八枚にまで増え、数十本もの筆を使い潰したという。そのころには手首は腕に、指は心に従って自然に動くというレベルにまで達し、筆致に力強さも生まれてきた。

書の学び方に確かな道があるとするならば、それは「一つの中心、二つの基本、そして五つの把握であり、これこそが漢字の世界に分け入る有効な方法であると汪鐘鳴氏はいう。米字格や田字格、あるいは回字格や九宮格、こうしたものがいずれも初学者が書の規範を学ぶ際の基礎となり、その背後には漢字の魅力や中庸の道が秘められているのである。漢字は別に方塊字(四角く角張った字)ともいう。これは漢字を線形文字と特に区別して呼ぶときの名称で、呼称そのものに漢字の最も顕著な特徴が表れている。それと同時に、漢字には中国の伝統的な思想から生まれた美学的な精神が宿っていると言えよう。米字格は方塊字の中心点を確定し、左右の対称関係を浮き彫りにした上で、さらに調和の取れた空間の使い方を生み出すのに確かに有効な方法である。

また永字八法は、中国の書法における基本的な筆画と漢字の構成を最も端的かつ正確に学ぶための練習である。「天は円にして地は方、群類は形を象る。聖人は則を作り、制りて規矩と為す(天は円く、地は四角く、万物はその形状を象っている。聖人は規範を作り、それを規則として制定する)」というように、書の創作は、師範の基礎の上に立って創新をめざすものであり、その順を無視してむやみに違いを出そうとするものではない。汪鐘鳴氏は厳粛な態度で述べた。「『筆に任せて体を為し、墨を聚めて形を成す』といういわゆる創作型の書法は、書の根本精神からかけ離れており語るに足りないものです」。

国に杖つき、

名は世界に顕れる

十年前、還暦を迎えた汪鐘鳴氏は、肺がんにかかっているという診断を受けた。しかも、その段階ですでに転移が見つかったという。日に日に痩せ衰えていく汪鐘鳴氏であったが、なんと氏は手術も化学療法も拒絶して、全身全霊を書の世界に傾注した。起きている時間のすべてを費やして創作に次ぐ創作を重ねていったのである。

書は心を映しだす。つまり、その境地には心のありようが現れる。芸術に何らかの面で心理的な効用や肉体的な作用があったのか、それとも偶然に知り得た新型の薬が効いたのかは定かではないが、なんと汪鐘鳴氏は、余命三ヶ月という医者の当初の見立てを裏切って奇跡を起こした。そればかりか、自身の作品における芸術的境地や風格において新生面を切り拓いたのである。

病が癒えると、氏は生活の拠点を北京に移した。氏が開いていた書道教室の参加者には厩に伏すも壮志いまだ尽きざる定年した老人もいれば、学ぶことに貪欲で好奇心旺盛な少年も、さらには氏の書に感銘を受けて中国文化を愛するようになった外国人らもいた。

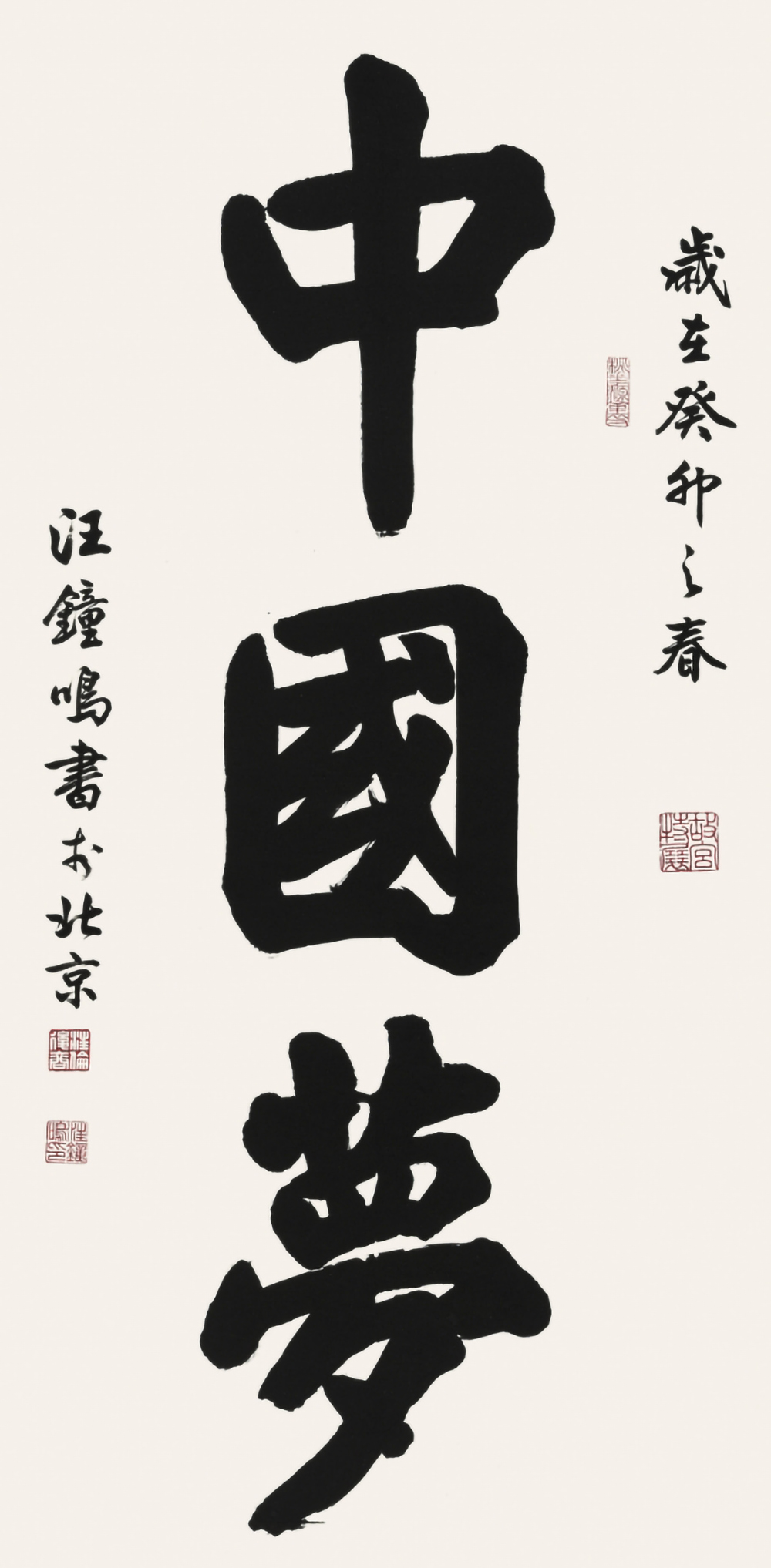

2023年7月、古稀を迎えた汪鐘鳴氏は、1919年に創設された湖社画会から顧問として特に招聘され、世界各国をめぐるという壮大な個展――「杖国紫禁」汪鐘鳴書法作品展の扉を開けた。個展はまず北京故宮の普度本堂において盛大に幕が切って落とされ、ついでシンガポールへ場を移した。こうして東南アジアに汪鐘鳴の書という一大センセーションを巻き起こしたのである。

日本の元首相である鳩山由紀夫氏は書に対する造詣が非常に深いのみならず、自身もよく揮毫を頼まれている。汪鐘鳴氏の作品を鑑賞したあと、鳩山元首相は「素朴な力強さだけでなく気品と美しさを備えています。まさに大家の筆に恥じないものですね」と称賛された。また、中国の古典文学に詳しい海江田万里氏は、汪鐘鳴氏が李白の飲み友だちとして知られる汪倫の第45代嫡孫であることを知ると、たいへん興味深そうに汪倫の身分と李白のイメージについて汪鐘鳴氏と考証し語り合った。

かつての国民党の元老である居正の子孫も汪鐘鳴の書作品に対して最大限の評価をしており、アメリカの国立美術館に氏の作品を収蔵するよう推薦した。さらには、徽学の第一人者として名高い葉顕恩氏も、汪鐘鳴氏の人柄と芸術を激賞している。上述のワールドツアーは、シンガポールと日本において大成功を収めた。次に汪鐘鳴氏が逸品を携えて進むのは、カナダとアメリカである。

分け隔てなく教え、

松明の火を繋ぐ

胸に公正の心あり、身に追従の骨なし。涅槃の境地から生まれ変わった汪鐘鳴氏は、国のために筆を揮い、喜んで人々のために教えを垂れる。脚光を浴びて順調に進むワールドツアーのただなかにあって、意外にも汪鐘鳴氏の話題は、彼を慕って付き従う数千もの生徒に及んだ。

書道の普及について、汪鐘鳴氏は当初からシンプルな考え方を持っている――書を求められたら喜んで筆を執る。安徽省黄山市黟県宏村鎮にある世界文化遺産の宏村の入り口には、汪鐘鳴氏の揮毫した扁額が正門に掲げられている。氏の作品につけられる値段はむろん相当なものであるが、かといって桁外れということもない。揮毫を求めるものは築千年を超える古刹から市井の路地まで至る所におり、まさに門前市を成すありさまであるが、氏が書を渋ったりおざなりな対応をすることは絶えてなく、一点一画、常に誠意を込めて筆を揮う。

汪鐘鳴氏に書を習いたいのであれば、その門を叩けばよい。門は常に開かれている。1997年より、氏は休日の時間を利用して教室を開き、書道を教授している。教えを請わんと敷居をまたぐ者は実に多く、もっとも多いときでは同時に五つの班を指導していたという。いかなる芸術においても上達を望むのであれば、それに対する興味が重要であることは言を俟たない。しかし、書はほかの芸術と異なり、ただ門を閉ざして独りよがりになったり、壁に向かって切磋琢磨したところで、何も得るところはない。師範の手本こそ、大きな成果を上げるための秘訣なのである。

分け隔てなく教えること、それが氏の墨守するところである。労働者でも農民でも、あるいは都会の人でも、およそ書道に興味があるのであれば、汪鐘鳴氏は仲間と見なし、一点一画、手取り足取り丁寧に指導してくれる。その過程で氏が特に気にかけているのは、生徒によって教え方を変えるということである。生徒のなかには一人として同じ状況の者はいない。生徒のレベルに合わせて指導し、本人の成長を促すことで、さらなる上達が見込まれる。

汪鐘鳴氏とともに来日して出展した青年書道家汪曦凝氏――汪鐘鳴氏の孫娘は、ある意味でもっとも代表的かつ優秀な汪鐘鳴氏の生徒といえる。まだ書家としてのキャリアは浅い汪曦凝氏ではあるが、ひとたび筆を手に執れば、祖父汪鐘鳴の書の神髄にあい迫るものがあり、彫刻や絵画の分野においてもきわめて造詣が深く、その点では祖父と互いに補完し合う関係と言ってよい。

数年前、汪鐘鳴氏は中国少年児童出版社に請われて『中小学生書法練習冊』を主編したことがある。だが、氏は一円の謝礼をも受け取らず、それどころか、みずから数千冊を購入して潞河中学に寄附したという。長年の鑑賞にも堪えうる芸術作品とは、技術・境地・精神のいずれの面でも価値を備えたものであろう。その字の素晴らしさはもとより、このように優れた人格をも有しているからこそ、汪鐘鳴氏の作品は広く、そして深く受け入れられるのである。

書道普及の道は紆余曲折で険しく遠い。古代、文人は使い古して用済みとなった筆を悼むために「筆塚」なるものを作ったという。穂先のすり切れた筆が山となり、池の水が墨に染まって、ようやくそこに大家が生まれる。これらはもとより書道の修行を雅に表した謂いである。今日ではほとんど見ることもかなわないが、書家が己の技を高めるためいかに苦労したかを物語るであろう。しかし、日本ではいまも筆塚を見ることができ、筆を供養する儀式が厳かに執り行われている。このたび日本に出展した汪鐘鳴氏は、当地の芸術家たちと交流を深めるうちにあることに気がついた。それは、日本社会は一致団結して、青少年たちの書道学習に対する興味を育てることに力を入れているという点である。権威ある大手メディアを含む多くの企業や団体が、青少年のために毎年書道コンクールを開催しているのはその最たるものであろう。今後も汪鐘鳴氏は、書道に対する社会の関心を惹起することに全身全霊をかけていく。

取材後記

筆塚は減っても、桃李のもとにはおのずから道ができる。汪鐘鳴氏のあとに続く数千もの弟子たち、そして鳳雛たる汪曦凝氏、その一人ひとりが汪鐘鳴氏のいう「書道の魂、その行き着く先は社会と人民に対する奉仕である」という考えの体現者である。普及と伝承、その歩みは倦まず弛まず続いてゆく。われわれは最後に、北米での展覧会を終えて戻った暁には、今度は汪鐘鳴氏のアトリエがある北京で再会することを約束した。

トップニュース

|

||

|

2024/7/4 |

|

|

||

|

2024/7/1 |

|

|

2023/10/5 |

|

|

2023/10/12 |