ある人に言わせれば、相撲――それは日本古来の格闘技にして神秘的な文化、そして神聖なる儀式でもあるという。それゆえ日本では「国技」と称され、東京の両国には雄壮な佇まいを持つ「国技館」が建設された。

そもそも「横綱」とは、白麻で編んだ太いしめ縄のことである。この白麻のしめ縄を結びつけるのは、普通は日本の神社においてであり、それは神聖な場所を示すための境界であった。そしていま、日本の相撲業界では、大相撲の最高位にあたる横綱――つまりは最も強いチャンピオンだけが、化粧まわしの上からこのしめ縄を締めることを許されている。そしてこの横綱があるからこそ、日本人の目にはある種の「神」として映るのである。

桜舞い散る4月のある日、東京から新幹線に乗り、一路大阪へと向かった。特急に乗り換えて日根野まで1時間、そこからさらにタクシーに乗って緑豊かな自然のなかを進み、ようやく古い温泉旅館――奈々美亭に到着した。ここは、しばらく前に一人の力士から親方になった、あの白鵬関がこよなく愛する秘境である。彼はいつもの心こもったもの静かなあの口調で、古より続く大相撲という神秘的な世界について語り、われわれの視野を広げてくれた。

力士にもなれなかった男

2001年、初土俵の舞台に上がり、しばしば歴史的な記録を更新して前人未到の偉業を成し遂げた白鵬関であるが、20年の力士人生のなかで最も印象に残っているのは、優勝の喜びや栄光ではなく、入門してからの2年半、つまり異国から渡ってきて迷い、苦しみ、辛さと戦っていた時期だという。

どのような面から考えてみても、白鵬関が力士になるとは考えられなかった。当時、身長はまだ1m75cmしかなく、体重に至ってはわずかに66kgしかなかった。相撲部屋の入門基準をクリアするため、入門試験までの二か月で白鵬関に課されたのは、ひたすら食べることであった。一度の食事で少なくとも2kgを平らげ、飽くことなく食べ続けた。その甲斐あって、体重は一気に18kgも増加した。

子供の頃はバスケットボールが好きで、将来はマイケル・ジョーダンのような選手になりたいという夢を持っていた。一方、母は日本のテレビドラマ「おしん」の熱心な視聴者であった。そのため、「おしん」の世界こそが白鵬関の知る日本そのものであった。それは苦労に苦労を重ねてようやく平穏な生活ができる国であり、断じて行きたいと思うような国ではなかった。日本に行ってみてもいいと思うようになったのは、のちに木村拓哉と松たか子が主演するドラマ「ロングバケーション」を見てからだったという。

白鵬関とともに日本に渡ってきたほかの5人は、それぞれ相撲部屋への入門を許されたが、力士としてはもやしのような体格の白鵬関には、誰も見向きもしなかった。そして国に「返品」されようという前の晩、第10代宮城野が温情から彼の入門を許したのである。

白鵬関が日本語を学んだのは、なんとカラオケを通してだという。部屋のある先輩力士が白鵬関に歌わせようと、日本の女性歌手夏川りみの「涙そうそう」のCDを与えた。白鵬関はCDの歌詞から漢字の書き方を学び、この歌を通して漢字の読み方を覚えた。それからも夏川りみがカバーしたテレサ・テンの歌などを聞いて日本語を学び続けた。

初土俵は2001年3月の春場所である。結果は連戦連敗、見るに堪えないものであった。白鵬関自身も、「私の相撲人生は挫折から始まったのです」と、感慨深げに当時を振り返った。

こうして見ると、白鵬関が大相撲の世界に進んだのはまったくの偶然のように思えるが、やはりあらゆることはどこか縁でつながっている。1992年、第45代横綱の若乃花は日本相撲協会の理事長として、大相撲の歴史を訪ねるNHKの番組に付き添った。そのなかでモンゴルにも足を運んでいる。当時まだ7歳の子供であった白鵬関は、若乃花の手から日本の棒状のお菓子を受け取った。のちにそれが「うまい棒」であったことを知るが、今から思えばこれこそが横綱の「バトン」だったのである。

横綱が背負う

「天下人」の使命

武家政権の幕府が登場するまで、大相撲で最も強い力士は天下一と呼ばれていた。これは「天下無双」にして「天下を統べる」意味を持つ。幕府にあって将軍が「天下人」を名乗るようになってからは、横綱の呼称は「日下開山(ひのしたかいさん)」と改められた。これは最も太陽に近い男という意味である。

そして白鵬関は、22歳で「天下無双」の最も太陽に近い男になった。これは実に畏怖すべきことである。「とはいえ、そのために私は22歳で職を失う心配をしなくてはなりませんでした。以来、怪我をすることは許されないし、他の力士に倒されることも許されなくなったのです」。

「白鵬」というこの四股名は、1961年にそろって横綱に昇進した大鵬と柏戸から取られたものである。大鵬は柔、柏戸は剛の力士であり、はじめ先輩関取たちはその両者を兼ね備えた力士になることを期待して「柏鵬」と名付けた。その後、白鵬関の肌が白かったことから、最終的に「白鵬」と決めた。

優勝32回という歴史的な記録を打ち立てた大鵬関は、白鵬関を非常に買っており、二人はよく顔を合わせて話したという。白鵬関は横綱になると、横綱の地位にある者の心構えとはいかにあるべきか、大鵬関に教えを請うたことがある。それに対し、「昭和の大横綱」として一世を風靡した大鵬関は率直に答えた。「わしが横綱になったとき、引退することしか考えていなかった」。

「その言葉を聞いたときは、まるで雷に打たれたようでした」。そこで白鵬関は悟った。「横綱とは宿命なのです」。明治神宮で授与される横綱免許、それはまさに神から授けられた宿命の証なのである。角界の伝統に照らせば、抜群の品格と力量を備えて初めて横綱に推薦される。その後の活躍は誰しもが知るところであり、白鵬関は大鵬関が保持していた幕内優勝32場所という記録を45度の優勝で塗り替え、さらには前人未到の横綱在位14年という記録を打ち立てた。こうして日本の角界を身をもって引っ張っていったのである。

モンゴルの麒麟児の

華麗なる転身

14年にわたり背負ってきた横綱が白鵬関の宿命であったとするならば、彼がモンゴルの英雄の息子として生まれたことも、また一つの運命であったに違いない。白鵬関の父こそはモンゴル相撲界の横綱であり、モンゴルに初めてオリンピックの金メダルをもたらした国民的英雄なのである。

父に追いついたと思ったことはない、白鵬関はずっとそう考えてきた。12歳で相撲をはじめたのも父を喜ばせるために過ぎなかった。勝ち負けにこだわって生きてきた父は白鵬関をこう諭した。「相撲は一対一のスポーツだ。一度負けたら、そのぶん自信を失っていく。そして自信を失った者はこの世界では生き残れないし、相手に立ち向かうこともできない」。その厳しさを身に染みてわかっていた父は、当初、白鵬関が同じ道を進むことを望んではいなかった。

「とりわけモンゴル相撲には土俵がありません。どちらかが倒れるまで戦いはずっと続くのです。父は国内の代表選考会で2時間18分にも及ぶ激闘の末、モンゴル代表としてのオリンピックの切符を勝ち取ったのです」。父は白鵬関にとって最高のお手本だったのである。

ところで、日本の角界には千古不磨の規定がある。それは、日本人でなければ親方――つまりは指導者になれず、後進の育成に携わることができない。そのため、日本に帰化することを選んだ外国人力士も多い。モンゴルの英雄から日本の英雄に変わるのか、白鵬関も例に漏れず選択に迫られた。ただ、自己と相撲とを切り離して考えることは到底できず、相撲はすでに自分自身の命そのものとなっていた。

さらに言えば、白鵬関の胸には恩返しと大きな理想が頭をもたげていた――当時、もやしのようにひ弱だった少年を受け入れてくれた宮城野部屋、これからは自分が宮城野部屋を盛り上げていかねばならない。そして相撲をより国際的なものにしていかねばならない――。

そしていま、白鵬関は日本人の弟子20人を擁し、さらには日本全国の小中学生を対象に相撲大会「白鵬杯」を開催、幼児の部までも創設して角界の裾野を広げ、後進の育成に全力を尽くしている。それはむろん国境を問題にするものではない。中国と韓国はアマチュアの世界相撲選手権大会への参加を登録していないが、白鵬関は両国の相撲を愛する子供たちのために、国技館にそれぞれの国旗を掲揚した。

愛に奮い立つ英雄の心

若い力士を指導する親方であると同時に、白鵬関は三人の娘と一人の息子を持つ父親でもある。息子は白鵬関の子供の頃と同じようにバスケットボール好きである。父としては息子が祖父と父の栄光を受け継ぎ、立派な力士になってくれることをひそかに期待しているが、一方では、息子自身が好きなことで世界一になってほしいとも願っている。「結局のところ、自分が好きなことでなければ最後まで貫徹することはできません。ですから、やはり自分の好きな道を選んでほしいと思いますし、その選択を尊重したいと思っています」。

家庭の話になったところで、白鵬関は妻との馴れ初めを思い出し、とても柔らかな表情を浮かべた。白鵬関は18歳のとき、徳島から進学のために上京してきた彼女と知り合った。20歳のとき、白鵬関は左の足首に大怪我を負った。彼女は白鵬関に付き添って病院に行き、リハビリを手伝い、送り迎えをするためにわざわざ自動車の免許も取った。「男が一番弱いのは女の優しさじゃないですか」。目の前の大力士がそう言ってはにかんだ。

年若い白鵬関は心のなかで誓った――大関になったら彼女と結婚しよう。二人の愛が英雄の心を奮い立たせたのか、その日は一年を経ずしてやってきた。白鵬関は大怪我から復活し、みごと大関に昇進して、自ら立てた愛の誓いを現実のものとしたのである。

忘れられない血の味

勝負の秘訣、そんな話になったとき、白鵬関は次のようなことを話してくれた。稽古中はいつも口のなかで血の味がしていたという。だが、どこが切れているわけでもない。のちに医者に聞いて知ったそうだが、自分の限界を超えて稽古に打ち込んでいると、肺の毛細血管が切れて血の味がするのだという。口に広がる血の味――白鵬関だからこそ達しえたある種の境地であろう。

2010年、角界の有名な力士であった朝青龍が傷害事件を起こしたことは日本中の耳目を驚かせた。横綱の品位が大いに問題視されたのである。同じモンゴル出身の力士として、白鵬関はきわめて大きなプレッシャーにさらされたが、その年の3月、5月、7月、9月と4場所連続全勝優勝を成し遂げた。当時の天皇陛下明仁さまはそんな白鵬関に宮内庁を通じてお手紙を下賜された。曰く、お労いとお祝いをお伝えになる、と。

3月11日は白鵬関の誕生日である。2011年より前は何か特別な意味を持つ日でもなかったが、2011年を境に、日本の全国民にとって忘れることのできない特別な日となった。東日本は大地震、大津波、そして福島の原発事故という三重の危機に見舞われた。東日本大震災のわずか三か月後、白鵬関は東北の被災地へと飛び、人々を勇気づけるために土俵入りして「四股」を踏んで回った。

相撲に詳しくない人からすると、「四股」の持つ意味もわからないかもしれない。しかし、日本人にとってこの四股を踏むという行為は、ある種の信仰の力を持つ破邪の儀式なのである。横綱は神社にしかないしめ縄を巻き、足を高々とあげて土俵を踏みつける。それは地下の邪悪なものを踏み潰して追い払う意味を持っている。つまり、横綱とは言わば歩く神社であり、横綱が四股を踏んで回った場所には結界が張られ、一帯を鎮めるのだという。

当時の東日本訪問により、白鵬関は自身の背負う宿命をよりいっそうはっきりと感じたという。震源域に近い岩手県山田町では、3月11日以降、何か月も余震に苦しめられていた。人々は夜ごと地震の恐怖に苛まれ、安心して眠れる日はなかった。ところが、白鵬関が当地で土俵入りし四股を踏んだところ、それ以来余震が収まったのだという。

それからというもの、白鵬関は労苦を厭わず日本全国四十七都道府県の町や村まで足を運び、それぞれの場所で土俵入りして四股を踏んだ。むろん、その土地を鎮守するためである。「大相撲の力士は言ってみればこの国のエンジン、元気の源なんですよ」。

上海が与えてくれた自信

大相撲の力士は中日両国の関係においても、やはり重量級の平和の使者であった。周知のごとく、1972年に両国が国交を回復すると、74年には日本の映えある文化――大相撲の代表団が、周恩来総理の招きに応じて初めて中国を訪れた。それから30年後の2004年、中日通航30周年を記念して、日本政府は白鵬関を含む力士団を中国公演に派遣した。

上海での二日間にわたる巡業公演で白鵬関の相手となったのは、泣く子も黙る横綱朝青龍関であった。初日、2日目と一勝一敗で迎えた総合優勝決定戦、19歳の新人力士であった白鵬関は朝青龍関から大金星をあげた。これは日本の相撲史における奇跡と言ってよい。

「上海の地が生んでくれたこの奇跡は、私に自信を与えてくれました。自分には横綱にも勝てる力があるのだと教えてくれたのですから、中国には感謝しています。とくに上海は永遠に忘れることはありませんね」。

取材後記

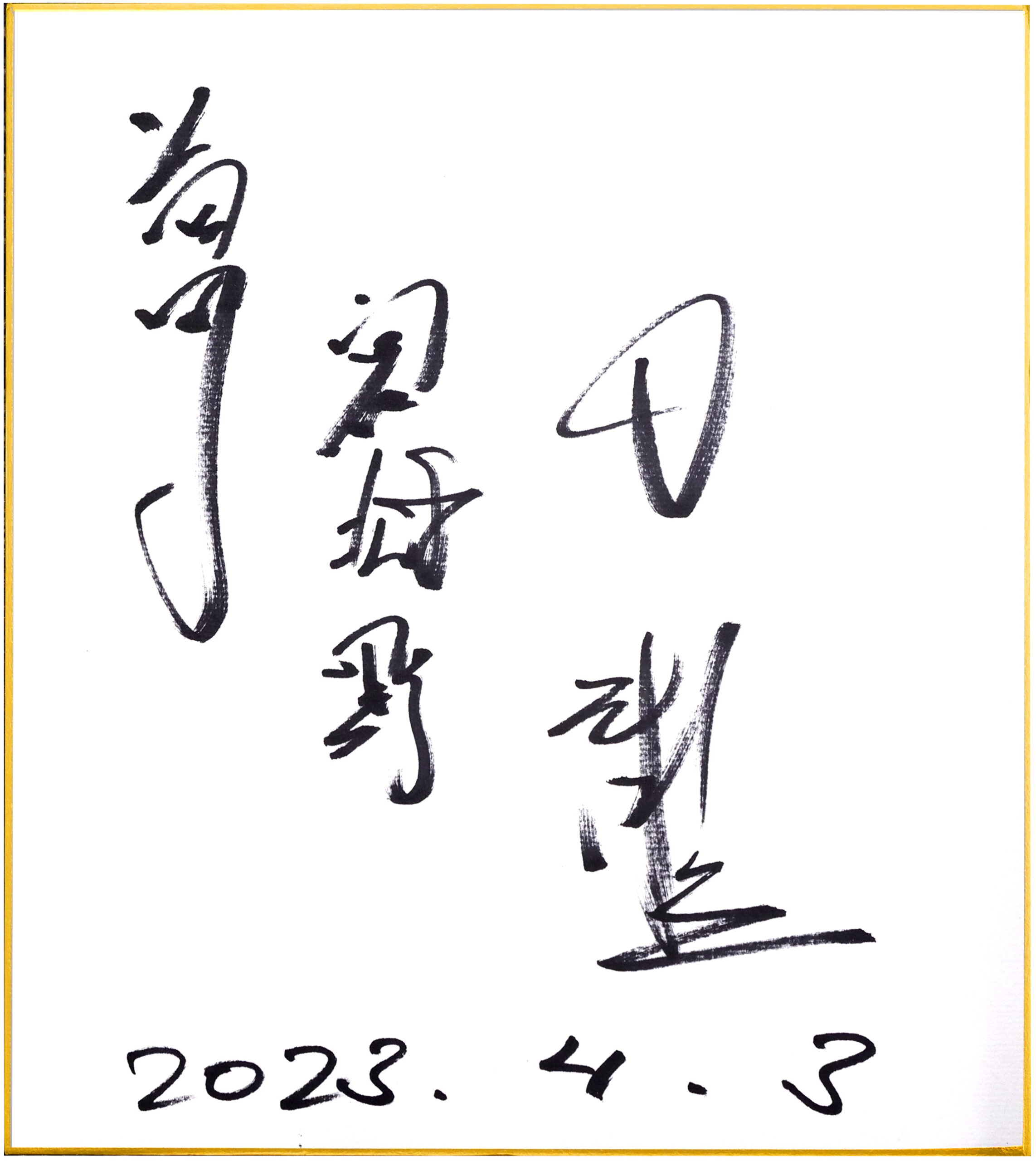

身長1m92cmもあるどこか神々しいこの巨漢が、かつては62kgしかないひ弱な少年だったなど、いったい誰が信じられようか。あまたの記録を塗り替えてきた彼は、あるときメディアのインタビューにこう答えて言った。「私は決してそんな強い人間ではありません。ただ、ちょっと運がよかっただけです」。2001年の初土俵から引退まで、彼は1187もの星を積み上げた。これが運の力だけでないことは誰の目にも明らかである。そして2023年の春、白鵬関は断髪式に臨んだ。これより力士人生に別れを告げ、後進を育成する指導者――親方の道を歩きはじめたのである。

トップニュース

|

||

|

2024/7/4 |

|

|

||

|

2024/7/1 |

|

|

2023/10/5 |

|

|

2023/10/12 |