パーキンソン病は脳の神経の変性により引き起こされる難病で、1000人の中で1人から1.5人が罹患し、高齢になるほど発症率が高まると言われている神経難病だ。パーキンソン病研究の第一人者として知られる順天堂大学医学部長の服部信孝教授が医師を目指したきっかけは、高校生の時に見た映画「赤ひげ」の中で、「眼に見える病状だけではなく、頼ってくる患者さんの生活もみれば、家族もみる、そして患者さんの心をみることで病に向き合っていた」医師の姿に感動したことだったという。先ごろ、順天堂大学に服部先生を訪ね、パーキンソン病患者との向き合い方、医療現場の将来像、中国との医療連携などについて伺った。

オーダーメイドの治療で

患者をエンカレッジする

―― 先生は、パーキンソン病研究の第一人者として知られ、現在も医療の最前線で活躍されていますが、パーキンソン病患者とはどのように向き合われていらっしゃいますか。

服部 パーキンソン病は脳の神経の変性により引き起こされる難病です。1000人のうちおよそ1人から1.5人が罹患し、高齢になるほど発症率が高まります。

当院の脳神経内科には年間約4000名のパーキンソン病患者さんが来院されており、日本一の患者数を誇ります。そこで得られたデータや検体をパーキンソン病の新たな治療法の研究などに活用できることが、当院の最大の強みです。

ただ、パーキンソン病は現状では治せない病気なので、できるだけ患者さんをエンカレッジ(励まし)して、個々の年齢や症状に応じて薬を変えたりして、オーダーメイド的な治療を行っています。

パーキンソン病領域で

グローバルに高い評価

―― 先生は、日本パーキンソン病・運動障害疾患学会理事、日本神経学会理事などを歴任され、これまで全国からパーキンソン病患者が訪れています。パーキンソン病研究における順天堂医院の位置づけについて教えてください。

服部 2020年11月、『Newsweek』誌に発表された「世界の優秀な病院ランキング(World’s Best Specialized Hospitals 2021)」の神経学分野で、当院は日本国内1位、世界10位にランキングされました。

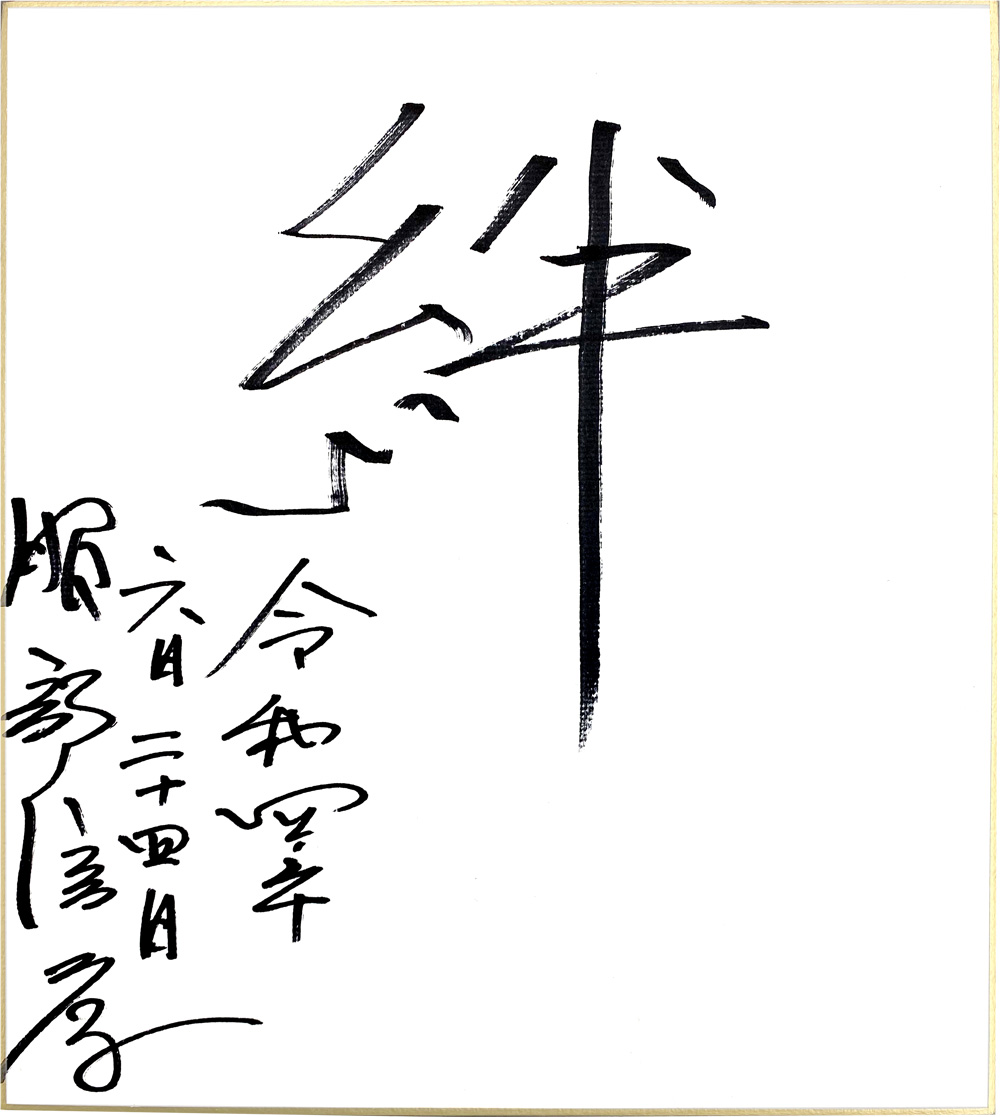

私自身、アジア・オセアニア地区の理事長を務めた経験もあり、また、Movement Disorders Societyよりパーキンソン病の基礎研究で優れた業績を残した人に与えられるデビッド・マースデン・レクチャーアワードを今年の大会で受賞する予定です。

そういう意味では、グローバルに非常に高い評価を受けていると自負しています。また、パーキンソン病領域のトップ100論文が発表されましたが、日本から5論文が選ばれていますが、そのうち4論文が我々順天堂グループから発表されたものです。

臨床研究で人口の多い

中国と連携を組みたい

―― 中国との連携をどのように考えていますか。

服部 当院としましては、北京大学と協定を締結し、共同シンポジウムの開催、医師・大学院生・学部生と様々なレベルでの学術交流が行われています。また、蘇州大学や杭州大学など、互いに訪問するなどして学術交流を進めています。実は本年3月に蘇州大学の教授のご子息が当院の大学院を卒業しました。

中国は人口がものすごく多いので、一つの病院で看ているパーキンソン病の患者さんもすごい数ですよね。日本だと10万人当たり1人いるかいないかという病気でも、中国は一つの病院で400〜500人の患者さんがいるそうですから、臨床研究をするには、中国と連携を組むのがいいと思います。

ただ、中国では遺伝子は国家秘密であり、外に出さないルールになっているので、共同で研究しようとしても、なかなか「出せない」ということになるので、それが一番のネックですね。

画像診断は人間に代わって

AIが行う時代が到来する

―― 順天堂大学と日本IBMは本年4月、「メディカル・メタバース共同研究講座」を設置し、順天堂医院をメタバース空間に再現した「順天堂バーチャルホスピタル」を設立すると発表がありました。また5月には、AI等に関わる研究・開発・社会実装を推進するため、順天堂大学大学院医学研究科AIインキュベーションファームを発足しました。今後、医療の現場では、何がどのように変わるのでしょうか。

服部 今後、画像に関しては、すべて人間に代わって人工知能(AI)が診断するようになると思います。例えば内視鏡などは、ファイバーを使わなくても、改良したカプセルを飲み込むだけですべての写真を撮影して、ドクターは何もせず、最後のチェックだけ行う、そういう時代が来ると思います。

また、オンライン診療については、私自身、時代を先取りして2017年から始めています。当院は日本だけでなく、中国、台湾、シンガポールなどのアジア地域、そして欧米に加えて、レバノンなどの中東地域など世界中から大勢の患者さんが来院します。渡航費を考えると、オンライン診療の方が効率的です。

国内からも北海道から沖縄まで患者さんが来院します。患者さんの負担を考えたときに、遠方から飛行機で来るよりは、オンラインで診療した方が患者さんの負担軽減にもつながると考えて始めました。

また、これからは、モニターに顔を映しただけで、認知症のリスクがあるかないかが分かる時代が来ます。パーキンソン病の患者さんの認知症になる率は40%−70%と高く、アルツハイマー病の病態が合併することが分かっています。ちなみに、お酒を召し上がる方も多いと思いますが、例えばナッツをおつまみにするとか、パンにオリーブオイルをつけるとかするとボケ防止につながります。こうした習慣が定着している欧米では、認知症の患者さんが減ってきているとする疫学調査があります。日本は、残念ですが依然増加しています。

研究成果をあげるには

スピードと情報が大事

―― 先生は3カ月で1200人もの患者を診療した実績をお持ちですが、先生が医師を志したきっかけは何ですか。そして、先生に影響を与えた医師のことや、人生の転機となったエピソードがあれば教えてください。

服部 私が医師を目指したのは高校時代に黒澤明監督の映画「赤ひげ」を見たことがきっかけでした。映画の中で赤ひげ先生が診ていたのは、眼に見える病状だけではなく、頼ってくる患者さんの生活もみれば、家族もみる、そして患者さんの心をみることで病に向き合っていました。

それは先端技術を持って神経難病の克服を目指す現代の医師にとっても、忘れてはならない姿勢です。

順天堂大学医学部を卒業後、地元長野に帰る選択肢もあったのですが、順天堂大学脳神経内科には優秀な先輩が沢山いて、そういう優秀な先輩達に鍛えてもらえる環境にいれば成長すると思い、脳神経内科に入局しました。

そこの初代教授が楢林博太郎先生という日本が世界に誇る神経学者です。2代目が水野美邦先生で、やはり世界的に評価の高いパーキンソン病の権威でした。

その水野先生から、「君は大学院に進みなさい」と言われ、大学院生の第1号になりました。そして、名古屋大学へ国内留学させてくださったのですが、研究生活が始まった当初は苦難の連続でした。

お金がなくて家具も買えず、六畳一間でミカン箱を机代わりにして、必死で研究に打ち込み、ある遺伝子の構造を医学雑誌に発表するつもりで準備していたところ、一歩先に別の研究者に同じ遺伝子構造を発表されてしまいました。最終的には二番手として遺伝子構造と詳細なプロモーター解析を行い何とか論文発表することが出来ました。実に4年以上の時間を費やしました。

その悔しさをバネにして、パーキンという若年性パーキンソン病の遺伝子の単離に成功しました。

その時、名古屋大学時代の仕事で共同研究していたのが、慶應大学で分子生物学が専門の清水信義という先生だったのですが、清水先生が開発した方法を用いれば、私が進めてきた遺伝子構造の解析もたった1週間で結果が出せると指摘されました。4年と1週間、スピードが全然違うわけです。そのときに学んだのが、いわゆる最新技術開発の情報のキャッチと実行するスピードの重要性です。

清水先生との共同研究によって、遺伝子を同定単離することに成功し、その論文が1998年の『Nature』に発表されました。

遺伝子の単離に成功したので、今度は機能を見るため、東京都の臨床医学総合研究所の田中啓二先生に共同研究を申し入れ、成果の論文が『Nature Genetics』に掲載されました。

4年かかった苦労が、その後の成果に飛躍的に結びついていったのですが、スピードと情報戦、この二つが今も大事だと思っています。

―― 今後、パーキンソン病の治療、新薬開発などはどのように進むのでしょうか。

服部 パーキンソン病は今のところ治せない病気です。せめて病気が進行しないようにしたいと考えています。これを疾患修飾療法というのですが、症状の進行を抑えることが一番の目的です。そして何れパーキンソン病は治せる時代が来ると信じておりますし、治せなくても症状を完全に止められると思っています。現在、新薬の開発、それからドラッグリポジショニングによる新しい治療法の開発を重点的に行っています。多分2、3年後ぐらいには結果が出てくると考えています。

トップニュース

|

||

|

2024/7/4 |

|

|

||

|

2024/7/1 |

|

|

2023/10/5 |

|

|

2023/10/12 |