中国の戦国春秋時代から始まった倭族の移動は長い年月をかけて、日本列島に至ったと考える。その移動の多くは呉国からなのだろうか?

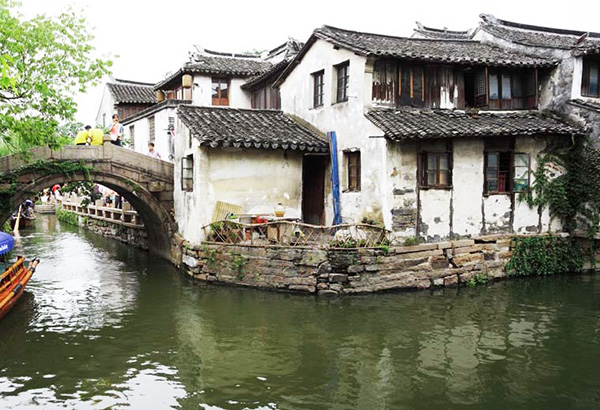

博多の天神に伝わる由緒には、倭国の始まりは「呉の太守を苗とす」と記録されているが、紀元前の江南時代には周辺諸国から夷狄と言われたとあるごとく、呉人は身体はもとより顔にも鯨面(いれずみ)していたと伝えられている。後の魏志倭人伝にも邪馬台国の人々は入墨をしているとあるから、呉人の習慣に共通している。

江南の呉ではどんな言葉を話していたのか? 先学の研究によれば、戦国春秋以前の江南では、意外にも南方系の例えばビルマ古語のような言葉であったろうと言われている。後に西方から江南に下りて来た漢民族の漢語ではなかったのである。

大陸から離れて、日本列島にやって来た倭人は、更に南からインドネシア語系、ベトナム語系や、北から極東アジア語系などの影響を受けながら、倭人語が徐々に形成されて行った。そして、歴史時代に入ってからは、文字と共に漢語が入って来て、現代の日本語が形成されたのである。

計量言語学によって、日本周辺の諸言語を精査すると、語彙において偶然以上の一致を示すのが、日本語、朝鮮語、アイヌ語と言われている。氷河期には日本海は湖であったが、この日本海周辺の共通した言語があったと思われる。紀元前8000年になると、日本列島は大陸から離れてしまうが、それでも周辺民族との交流は続いて、朝鮮半島からや江南から倭人が流入して来て、次第に日本語が形成されて行った。

三国志の東夷伝の弁辰伝には「弁辰の瀆盧(とくろ)国は倭と堺を接す」とある。弁辰は古代の南朝鮮に位置しているとあるから、倭は朝鮮半島の南端にも居住していたのである。

しかし、安本美典先生によれば、朝鮮語よりも南方系のインドネシア語、カンボジア語等南方系の言語の方が日本語に溶け込んでいる度合いが高いと言う。すなわち、安本先生による計量言語学的方法で言語と言語の近さを測定すると、日本語はインドネシア語、カンボジア語、台湾のアミ語、パイワン語、ビルマ語の基礎語彙に於いて、偶然以上の一致を示すと言う。

長江の下流域に位置して、呉と越があったが戦いで両国が滅亡した際、呉越の民は戦火を逃れて、日本列島に逃れた民と長江を遡上して、ヒマラヤ方面に逃れた民があるので、南方系の言語に偶然以上の一致を示したのであろう。

春秋戦国時代以前には、両者(倭人と南方系言語の民)は共に江南に居住していたのであるから、ドイツ語と英語のごとくに共通する語彙があっても不思議ではない。

さて、こうして環日本海語系と長江下流域の呉の南方語系が一緒になり、日本語が形成され、日本国が成立した。そして、漢語からは多くの単語と文明を借用した。

それにしても、実は呉にしても楚にしてもどんな言語を話していたかこれからの研究が待たれるところである。いつの日か、地元中国と日本の共同研究が実現する事でしょう。しかし、先ずは隗より始めよですから、これからも率先して研究を続けましょう。

終わり

トップニュース

|

||

|

2024/7/4 |

|

|

||

|

2024/7/1 |

|

|

2023/10/5 |

|

|

2023/10/12 |