林大学頭とペリーの対話(3月8日)の数日後、アメリカ側は最先端技術の土産品を陸揚げする。蒸気機関車の4分の1モデルに客車と貨車、レール2キロメートルを敷設、石炭を焚いて実際に走らせた。模型とはいえ大きく、役人が跨って乗る様子が絵に残る。

モールス通信機を使い、はるか離れた位置で交信してみせた。ほかに相当数の農産物の種子や農機具等があり、合わせて140種もの贈呈品である。

幕府からは、まず米俵200俵を届けた。巨体の力士が運ぶ演出で驚かせ、屈強なアメリカ水兵たちと力比べをした。

横浜村の招宴のお返しに、ペリーは旗艦ポーハタン号へ日本側約70名を招待、並行して、細かい条文を詰めた。交渉には口頭でオランダ語、文書では漢文、オランダ語、日本語(候文)、英語の4か国語が使われた。

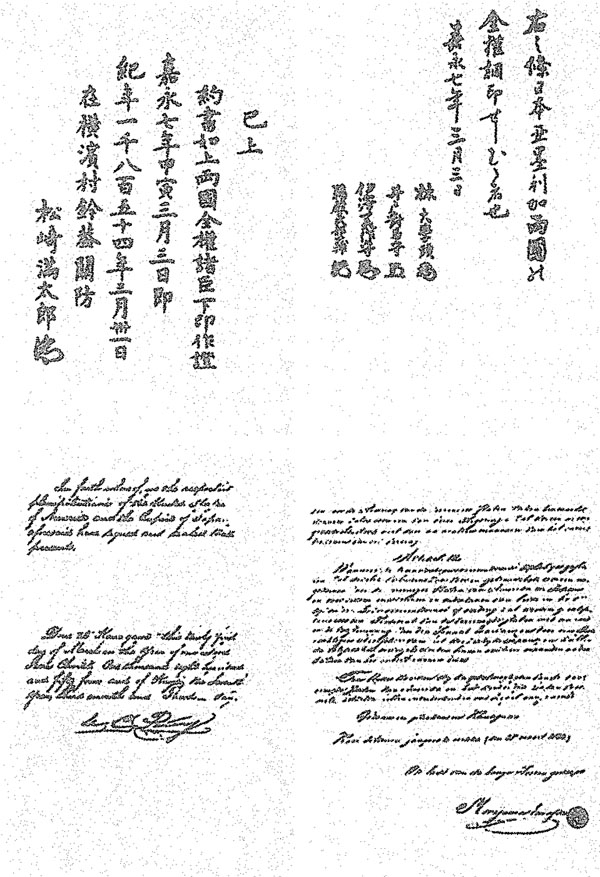

一時は暗礁に乗り上げた交渉も、幕府が函館と下田を避難港として開港する意向を示すと一挙に進み、3月31日(旧暦三月三日の雛祭りの日)、調印に至る。アメリカはその場で双方が署名・交換する方式を求めたが、幕府は事前に署名したものを交換すると押し通した。その結果、林とペリーの双方全権が同一文書に署名した版はできなかった。

日米和親条約の主な内容は、①国交樹立、②避難港として下田と函館の開港、③漂流民救助費用の相殺(相互負担)、④アメリカ外交官の下田駐在である。この日米和親条約は話し合いを通じて結ばれた「交渉条約」である。植民地(立法・司法・行政の国家三権を喪失)でもなく、賠償金支払いと領土割譲が伴う「敗戦条約」でもない、新しい政体が国際政治に創り出された。

ただ、国際法で言う「正文」(条約の解釈で基準となる特定言語で書かれた文)を何語にするかに触れていない。林大学頭は追加条約の交渉を提案、6月の下田追加条約で「エゲレス語と日本語にてとり認め、名判いたし、これをオランダ語に翻訳…」と決め、初めて双方全権が同一条約文に署名、また今後の外交文書は日本語と英語にオランダ語訳を付すとした。蘭学(西洋学術の総称)の伝統を持つ日本には有利であり、アメリカ側には新たな負担となった。

この交渉で重要な役割を占めたのがオランダ語で、上述の通り、長崎奉行下のオランダ通詞、森山栄之助らが大きな働きを見せた。しかし19世紀中ごろから、英米勢力の台頭を受け、国際政治や外国文化の主な情報源はオランダ語から英語へ移行、日本の洋学も「蘭学」から「英学」へと移行する。

蘭学で身に着けたオランダ語を活用し、アメリカからの外交文書に付されたオランダ語訳文を介して、新たに英語を修得した人々がいた。幕府の翻訳方にいた福沢諭吉(中津藩)がその一人である。(つづく)

(都留文科大学長ブログ掲載「黒船来航と洋学」を補正、5回に分載)

加藤 祐三

<Profile>

三渓園園長(横浜)、前都留文科大学長、元横浜市立大学長。1936年(昭和11)年東京生まれ。東京大学大学院人文科学研究科東洋史学専攻博士課程中退。専門は歴史学(アジア史、文明史、文化史)。『現代中国を見る眼』(1981年、講談社現代新書)、『東アジアの近代』(1985年、講談社)、『幕末外交と開国』(2012年、講談社学術文庫)など著書多数。

トップニュース

|

||

|

2024/7/4 |

|

|

||

|

2024/7/1 |

|

|

2023/10/5 |

|

|

2023/10/12 |