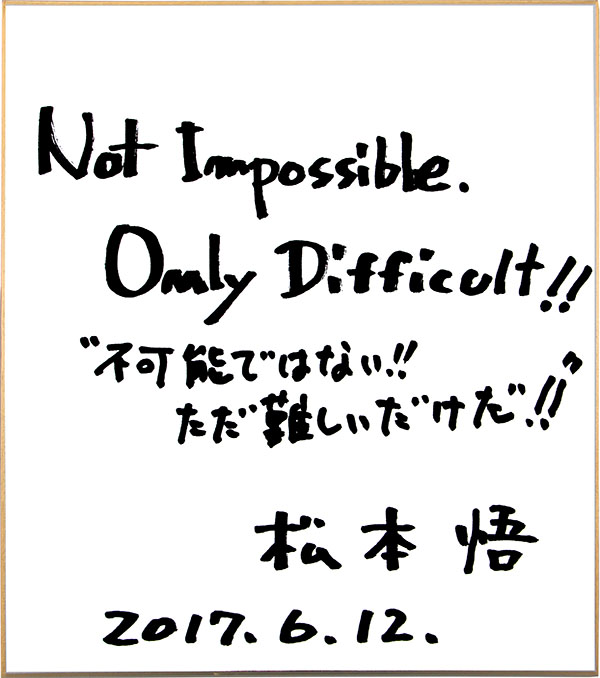

日本のアニメは中国はもちろん世界的に人気がある。人気は関連商品にも連動し、世界的にも人気のガンプラ(ガンダムのプラモデル)は、日本のプラモデル史上の最大のヒット商品であり、製造・販売を手がけるバンダイを模型業界のトップに押し上げたといわれている。この事業に当初から携わり、現在では日本のアニメ業界の意志を統合してアニメ産業全体の発展を目指す団体である一般社団法人日本動画協会の専務理事・事務局長を務める松本悟氏にお話しをお伺いした。

撮影/本誌記者 郭子川

好きなことに熱中した

—— 1968年にプラモデルの名門企業・今井科学に入社し、大ヒットシリーズ『サンダーバード』等の設計を担当されました。バンダイ模型入社後も、『機動戦士ガンダム』のプラモデルの企画設計で空前のガンプラブームを生み出し、その後はサンライズ専務取締役やバンダイチャンネルの代表取締役社長などを歴任されていますが、この業界に入られたきっかけは何ですか。

松本 子供のときからおもちゃが好きで、木を削って船をつくったりとか、モノをいじったり加工したりするのが好きでした。それで、今井科学の募集をみた先生に「お前、こういうの好きだよね」と勧められ、応募し入社しました。

今井科学は私が入社した2年後に倒産しましたが、その資産――金型、土地、建物を引き受ける形でバンダイが静岡に進出したのです。それが1970年で、倒産した今井の社員を何人か集めてスタートしました。私もその1人です。

—— この業界でもう半世紀になるんですね。嬉しかったり、苦しかったりしたことも多いのではないですか。

松本 やはり自分の設計したものが売れた、ヒットしたという、それが一番うれしいです。失敗したものもいっぱいありますけど(笑)。

ノンキャラクター商品では動く昆虫のプラモデルとか、モーター駆動で走る自動車を設計しました。当時、自動車のプラモデルは動かないのが主流でしたので、私が設計したプラモデルにはモーターやゼンマイを動力とする商品がたくさんありました。それから戦車も高価でしたが人気がありました。キャタピラで坂をどんどん登るというのは、子どもたちのあこがれですよね。

苦しかったのは、1つだけ設計が完了しなかったときのことで、今でも忘れられません。それは、浮いて走りながら方向転換するホバークラフトなんですが、当時はぜんまいを含めて、歯車一枚からギアなどの動力源のすべてを一人で設計しなければいけませんでした。複雑な機構のメカを要求され、浮くことはできるのですが、走って方向転換するという設計がうまくいかなくて、連日真剣に悩みました。ところが、あるとき上司に「それ中止になったから」と言われてホッとしました(笑)。

業界のジンクスに挑戦する

—— なぜガンプラは、長年にわたって人気が続いているとお考えですか。

松本 シリーズ化をずっと続ける、「切らさない」「継続する」ということです。長年続けることで定番になるし、定番が太い柱になれば、それが幾つものシリーズになります。やめてしまうと本当に終わってしまいます。

ガンダム以前にも、『仮面ライダー』や『マジンガーZ』などのシリーズ物がありましたが、直前が『宇宙戦艦ヤマト』です。キャラクター商品をつくる中で、船ものは売れないというジンクスがありました。ヤマトは戦闘機以外、全部戦艦ですが、シリーズ化しないとビジネスにならないので、すべての戦艦をつくろうということで、全点商品化しました。

また、それまでは、主人公だけつくればいい、敵はつくらない――要するに敵メカは売れないというのが業界の常識でした。ところが、『宇宙戦艦ヤマト』では、味方はヤマト1隻しかなくて、戦闘機以外は全部敵です。そういう中で、全部の敵艦船をつくったのです。主人公だけをつくったら10で終わるのを、20、30にしようという開発の戦略が当たり、その流れがガンダムに続きました。

—— なぜガンダムに目を付けたのですか。

松本 タミヤの35分の1戦車シリーズも、いまだに生産されていますけど、要するにミリタリーモデルが、当時の模型の業界では人気があって、根強いファンがずっと続いていました。

そういうファンと付き合う中で、「松本さん、ガンダム面白いよ」という話がありました。また、子供たちから、「ヤマトをあれだけシリーズ化したのだから、ガンダムでも発売して!」というハガキが会社に多く届きました。

そこで調査したところ、ガンダムは当時すでにTVのスポンサーでもあった他メーカーの商品がありました。しかし、それは超合金で高価だから数が買えない。だったらプラモデルでつくるべきだと私から提案しました。最終的に放送が終わった段階で版権がとれ、その年の秋口に一回目の商品を出しました。

ガンダムの場合は、内容が勧善懲悪ではなく、従来のアニメのストーリーのドラマ設定、背景設定と全然違っていて、かなりシリアスでした。部隊の話とか、作戦の話とか、戦闘シーンはこうだとか、要するに背景の考証がしっかりしていました。それはミリタリーファンも納得する世界で、高校生や大学生に人気が出ました。ファンの年齢層が最初から高かったといえます。

ネットが変える認知度

—— 中国の日本のアニメに対する「熱」をどのように見ていますか。

松本 人気が出てきたというのは、中国ではほとんどTV放送されていませんが、違法動画配信サイトで見れるような状況になったというのが一番大きいと思います。今までアニメをテレビ放送で満足に見れなかった地域でも、ネットを介して何でも見れるようになりました。すると、日本のアニメというのはこんなにいっぱいあるのか、いろんなキャラクターがあるじゃないかと認知されてきたのがこの10~15年です。ガンダムもその中の一つです。

そういう中で、海賊版の商品ではなくて本物がほしい、本物の映像を見たい、DVD、Blu-rayを手に入れたいという部分と、イベントに参加したい、日本にも足を運んでいろいろ体験したいという意識が、すごく大きくなってきていて、それが今、日本でいうクールジャパン、インバウンドと結び付いていると思います。

—— 中国に限らず海外とのビジネスにかかわるようになったのは、いつからですか。

松本 本格的にはサンライズに入ってからです。やはり積極的に海賊版を牽制しながら、正規版のライセンス契約を取るために、香港や中国へは何度も行っています。アジアを中心に、アメリカ、ヨーロッパの3地域では随分動き回りました。中国とのビジネスは30年くらい前からですから、けっこう早い時期からですね。

当時、日本のアニメ業界的には、海外とのビジネスはあまり積極的にやっていませんでした。とりあえず国内でビジネスを成立させようという雰囲気でした。しかし、それはおかしいと思い、サンライズに入ってから、私が中心になって、海外ライセンスをきちんと仕切っていこうと動いていったのです。

なぜ海外に目を向けたかというと、やはりずっと続けるという意識があったからです。結果的に、バンダイがおもちゃやプラモデルをつくって、海外にも輸出するという流れができました。

配信ビジネスの課題

—— 中日間のアニメビジネスの現状と課題についてはいかがですか。

松本 今の中国では配信が中心かもしれませんが、そのことによって認知度が上がり、例えば日本の声優が中国でイベントやコンサートを開催すると会場が満杯になります。もう一つはマーチャンダイジングが大きなビジネスになっています。

今後、日本のアニメ業界が、中国の巨大なマーケットに進出するとすれば、やはり、一緒に企画する、一緒につくる、そういう習慣ができないとだめだと思います。中国にアニメのファンが2億人いるとしたら、日本の10倍いるわけですから、それを目指してコンテンツをつくるんだという意識を双方がきちんと持たないと中日間のビジネスは成り立たないと思います。

今、日本のアニメ学校の生徒は中国を含め2、3割がアジアの人だと聞いています。この人たちが母国に戻って、日本とのアニメを制作する流れが出来れば、当然日本の言葉や文化を理解できる人が増えていくと思います。アニメはこうした計り知れない効果を生み出すのです。

ですから、日中間で合作していくという機運がつくれるかどうか、数字だけで判断するのではなく、お互いの制作スタイルも含めて理解していけるかどうかが大切なのです。

—— 今でもサンダーバードやガンダムを自らつくりたいという気持ちをお持ちですか。

松本 個人的にですか。そうですね、結構、年なので…(笑)。ディズニーじゃないですけど、全世界に受け入れられる日本のアニメーションのテイストを持ったキャラクターや作品がつくれるチームができればと思います。

日本のアニメは世界を席巻しているとか言われていますが、まだまだです。全世界に認められるような企画や作品で、プロダクションとしての立ち位置を持っている人達を応援していきたいですね。

トップニュース

|

||

|

2024/7/4 |

|

|

||

|

2024/7/1 |

|

|

2023/10/5 |

|

|

2023/10/12 |